Jules Mary ou plutôt Victor Anatole Jules Mary naît le 20 mars 1851 à Launois-sur-Vence, petite bourgade ardennaise située à une vingtaine de kilomètres de Charleville. Bon élève, il suit les cours de l’école communale de son village. A son départ pour le collège, son ancien maître lui dit : « Jules, tu arriveras car tu as une belle plume ».

Issu d’une famille modeste, d’un père bonnetier et une mère sans profession, il entre au petit séminaire de Charleville : « Ce n’est pas qu’il eut la vocation, mais sa famille était pauvre et le séminaire peu exigeant » écrira son ami et biographe Jules Mazé.

Au petit séminaire son chemin croise celui de Paul Bourde, futur grand reporter, dramaturge et administrateur colonial et Arthur Rimbaud, futur poète explorateur, de trois ans son cadet qui était lui au collège. Il faut savoir que le collège et le petit séminaire avaient des cours en commun. En effet, l’archevêque de Reims avait annoncé qu’il renoncerait à créer un établissement religieux à Charleville si les élèves du petit séminaire étaient autorisés à suivre les cours du collège ; c’est ainsi que dans la plupart des classes, les séminaristes se trouvaient mêlés aux collégiens.

Bourde, Rimbaud et Mary s’entendent très bien rapidement. Ils partagent les mêmes goûts de littérature d’exotisme et de voyages. Le trio envisage alors de découvrir les sources du Nil, sujet récurent de l’époque. Pour cela, il est convenu que Bourde apprenne l’arabe, Rimbaud l’amharique (ce qu’il fera quelques années plus tard) et Mary le portugais. Malheureusement, peu avant les vacances de Pâques, une fouille des casiers des élèves du petit séminaire permet de découvrir des grammaires et des cartes de géographie qui remplacent les livres latins vendus pour la circonstance. Mary (tout comme Bourde) est exclu du petit séminaire pour cause de livres défendus en fin d’année scolaire 1865/1866.

Jules Mary poursuit ses études à l’Institut Rossat à Charleville. On raconte qu’à cette époque, il écrit déjà des pièces ou des romans qui circulent sous le manteau, ses camarades ne croyant pas qu’il en est l’auteur et qu’il les a simplement recopiés… malheureusement, aucun de ces documents n’est parvenu jusqu’à nous.

En juillet 1870, à Sedan, depuis de départ de la garnison, le service d’ordre et la sûreté de la ville sont confiés aux pompiers sous les ordres du Capitaine Pierre, auxquels sont joints ceux de Saint-Menges et Floing. Jules Mary est sapeur auxiliaire : « Nous arrivons à la fatale guerre et la Compagnie reçoit à titre de sapeurs auxiliaires ceux de nos concitoyens dont les noms suivent : M.M. (…) Jules Mary (…) » écrit Ernest Hupin dans Les Gardes nationaux et les sapeurs-pompiers de Sedan en 1870.

Après le désastre de Sedan, Jules Mary qui n’a pas l’âge d’être soldat, s’engage comme franc-tireur. Il est affecté dans la 1ère Compagnie du Capitaine Thiéry où il obtient le grade de sergent. Il participe fin 1870 à la défense du siège de Mézières par les troupes prussiennes. Il en rédigera un article qui parut dans le journal Le Temps du jeudi 21 septembre 1871 et repris par le journal Nord-Est basé à Charleville, extrait :

« Campé pendant quatre mois au Chemin-Vert sur le plateau de Saint-Laurent et en avant des dernières tranchées de la lunette de Berthaucourt, je pus suivre pas-à-pas et minute par minute l’investissement et les phases divers du siège »

Après la reddition de Mézières, il essaie de s’enfuir pour échapper à la mort : le commandement allemand ne reconnaissant pas la qualité de bélligérant des francs-tireurs, ceux-ci sont passés par les armes. L’ennemi étant partout, il cache son fusil, jette son sac dans l’incendie qui ravage encore Mézières et trouve finalement refuge chez une amie. Habillé en maçon, il gagne Charleville. Alors qu’il traverse la place Ducale, il trouve un sauf-conduit délivré par les autorités allemandes perdu par son titulaire. Mary falsifie la date et réussit miraculeusement à sortir de la ville. Il regagne alors Launois, son village, pour quelque temps, avant de partir pour Paris.

C’est avec une trentaine de francs en poche qu’il se rend à Paris. Il y est accueilli par Paul Bourde qui, à ce moment là, ne gagne pas beaucoup encore. Il se trouve donc un petit hôtel. Durant trois années, il va vivre ou plutôt survivre avec presque rien. Un journal lui prend quelques bons mots et nouvelles pour huit francs, juste de quoi ne pas mourir de faim. Un jour, ne pouvant payer sa note d’hôtel, il est sur le point d’être expulsé. Heureusement, deux de ses amis ardennais et étudiants en médecine, les futurs docteur Moreau et Lapierre, viennent à son secours et l’aident à garder sa chambre.

Mary porte des souliers dont les trous sont rafistolés avec des morceaux de carton, son lorgnon n’a qu’un seul verre (c’est Moreau qui lui rend l’usage de ses deux yeux en lui payant le verre manquant), quant à son chapeau, offert par un autre camarade, étant trop petit, il ne peut le porter que… sous le bras. Il fréquente les bibliothèques pour se tenir au chaud et faire sécher ses souliers et son manteau.

Un jour pour une enquête, il est envoyé au quartier Latin. Mary entre dans une brasserie et découvre des étudiants joyeux, des étudiantes familières. Le soir même, il habite le quartier. Un autre soir, affamé et sans le moindre sous, il entre dans une crêmerie de la rue de la Huchette où on lui fait crédit. Il revient donc régulièrement chez cet épicier, le bon Père Mennessier comme il est surnommé ; une amitié venait de naître.

Un jour, Jules Mary rencontre son ancien condisciple du collège de Charleville : Arthur Rimbaud. Dans une lettre à André Breton en date du 4 août 1919 et parue dans Littérature le 8 octobre 1919, il écrit :

« Je ne retrouvais Rimbaud (à Paris) qu’après la guerre. J’y étais très misérable. il l’était tout autant que moi (…) Je ne sais comment mon porte-monnaie contenait ce matin là une vingtaine de sous. Je l’emmenais déjeuner dans un restaurant tout proche où l’on avait droit pour 0,50 centimes à une soupe grasse, une portion de bouilli et un morceau de pain. Nous n’en mangions pas autant tous les jours ».

Malgré une vie pleine de précarité et en plus de son travail de petit reporter, Jules Mary écrit. Il écrit, entre autres, une pièce de théâtre Claude et sa femme, un vaudeville qui est représenté au théâtre des Folies-Marigny en février 1873. Puis, en collaboration avec Abel Pagès, une comédie en un acte en prose Le Petit cousin qui est créée au théâtre de Cluny en 1875 ; la pièce rapporte à chacun des auteurs la somme de quarante francs, une fortune pour Jules Mary.

Mais le succès ne sourit toujours pas. Un beau jour le Père Mennessier propose à Mary de passer le concours de secrétaire dans les commissariats de police, concours qu’il réussit. Mais il ne restera pas longtemps secrétaire, sa bonne étoile lui octroit un poste de rédacteur en chef du journal L’Indépendant de Chatillon en Côte-d’Or. Au bout de presque deux ans en Bourgogne, il est embauché en tant que rédacteur parlementaire au Petit Moniteur dont le siège est à Paris et gagne désormais huit cent francs par mois.

Cela ne l’empêche pas d’écrire, encore et toujours ! Un jour il découvre dans le journal Le Siècle, le premier feuilleton de son roman, le premier d’une très longue série.

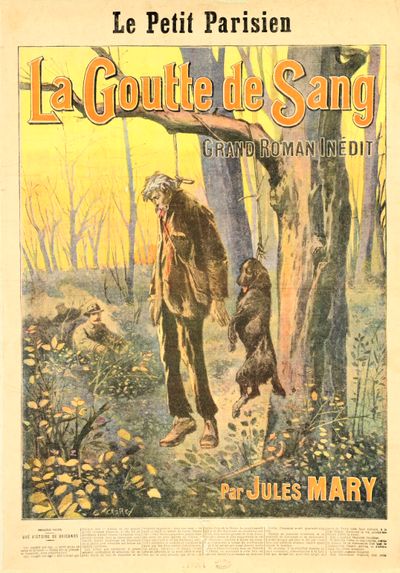

C’est cette même année et dans son journal Petit Moniteur (1878) qu’il écrit son premier grand roman La Faute du Docteur Madelor. La carrière de romancier-feuilletonniste de Jules Mary auprès du grand public est lancée. Au même moment, le Petit Parisien (qui paraît de 1876 à 1944, avec son apogée vers 1918) en est à ses débuts et Paul Louis Piégu a besoin de bons romans pour son quotidien. Un ami lui conseille Jules Mary qui hésite à s’investir dans un journal nouvellement né. Mais « son amour pour le roman » l’emporte et Jules Mary s’engage.

Le Petit Journal fait aussi des avances à notre écrivain qui doit refuser car il est lié par traité. A la fin de son contrat, Mary aurait voulu continuer sa collaboration avec ce journal tout en demandant des conditions plus avantageuses dues à son succès grandissant. Mais Piégu mal inspiré, refusant une partie de ces exigences, Mary se tourne vers Le Petit Journal qui l’accueille à bras ouverts et lui accorde le droit de fixer lui-même ses modalités, entre autres celle de livrer un roman par an pour la somme de 30 000 francs, somme considérable pour cette époque.

En 1905, Le Petit Parisien s’assure toute la production littéraire de Jules Mary, en l’autorisant toutefois, à fournir des textes à d’autres journaux ou magazines : Le Temps, Le XIXe Siècle, Le Figaro, L’Intransigeant, L’Illustration, des romans plus courts, réputés plus littéraires. Lorsqu’un journal publie un de ses récits, le tirage augmente considérablement.

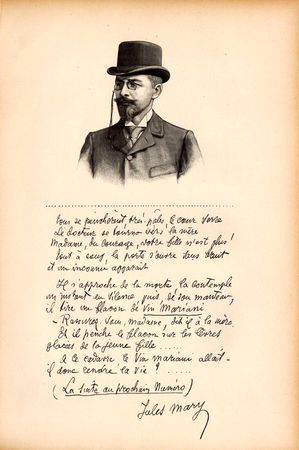

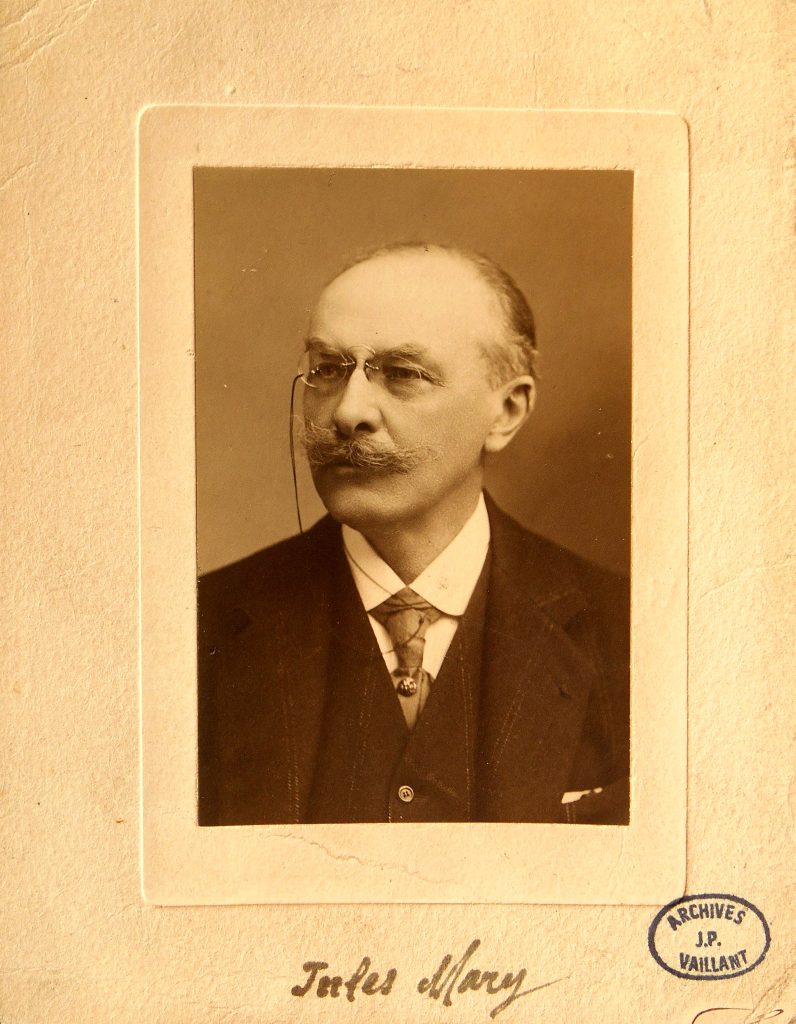

On a peu de description du personnage autre que le récit de Fernand Hué dans Le Courrier artistique et littéraire du 1er janvier 1893 :

« Très grand, mince, presque maigre, très nerveux, Jules Mary, qui est un grand chasseur, un infatigable marcheur et un fanatique d’escrime, a la démarche aisée d’un jeune homme. Sa physionomie est tout à fait caractéristique : tête un peu petite, front très haut, cheveux taillés en brosse, barbe courte se terminant en ponte, nez droit et d’un dessin correct, figure un peu maigre avec des arêtes vives, signes indélébiles d’une volonté inébranlable.

D’abord froid, Jules Mary est peu causeur ; il se livre difficilement, mais quand on a su conquérir ses sympathies, on trouve en lui un ami sûr et dévoué sur l’affection duquel on peut compter ; en un mot, c’est un homme. »

Eugène Pirou photographe Epreuve argentique

contrecollée sur carton H.7,4 ; L.4,2 cm.

Don Fondation Kodak-Pathé 1983. Musée d’Orsay

Vivant désormais richement, Jules Mary habite environs la moitié de l’année un hôtel particulier où le tout Paris se presse, au 169 boulevard Malesherbes dans le 17ème arrondissement de Paris et le reste de temps, en villégiature, principalement dans des châteaux : le château de La Lande à Bauzy près de Bracieux (Loir et Cher) en Sologne, le château de la Chevrière à Saché (Indre et Loire) en Tourraine, au Palis à Argenton-sur-Creuse (Indre) ou bien vers la fin de sa vie le château de La Morinerie à Ecurat près de Sainte en Charente Inférieure (Charente Maritime aujourd’hui).

On en sait un peu plus sur deux de ses demeures et séjours et des passions de Jules Mary ; en ce qui concerne la Chevrière, lorsqu’il répond à l’un de ses confrères qui lui demande où il passe ses vacances :

« Vous rappelez-vous le Lys dans la vallée ? Eh bien ! j’habite Clochegourde – en réalité La chevrière – perché en haut des falaises de l’Indre, où Balzac a placé les scènes de son roman. De mon cabinet de travail, j’aperçois sur le côteau de l’autre rive, Saché, où Balzac venait tous les étés passer deux ou trois mois ».

Puis, après la Chevrière reprise par ses propriétaires, Jules Mary se pose en 1904 au Palis à Argenton-sur-Creuse. Le domaine du Palis d’une superficie de près de 600 hectares dont 450 en bois est composé d’un château et de deux maisons, l’une affectée à M. Beigne garde-chasse, l’autre à M. Bazin chargé de l’exploitation des bois et divers travaux.

Jules Mary fait réaliser quelques travaux d’aménagement : creuser une vaste citerne afin de collecter l’eau de pluie provenant des toitures du château que complète un système de filtration. Il fallait auparavant aller pomper l’eau à une fontaine à l’aide d’une tonne montée sur roue et tirée par un cheval. Il fait aussi attanger un terrain de tennis et un portique pour ses enfants.

La chasse et la pêche sont les deux passions du l’écrivain. Pour la chasse au domaine du Palis, il est accompagné de ses chiens et les chasses sont organisées par M. Bazin aidé du Père M. Beigne qui à ses fonctions de garde-chasse s’ajoutent celles d’éleveur de gibier, d’agrainage, approvisionnement en eau et lâcher de gibiers les veilles de chasses car la zone du Palis n’est pas favorable à la fixation du gibier. Quant à la pêche qu’il pratique principalement dans la rivière Creuse très poissonneuse, il s’est aménagé deux coins où sont amarées en permanence deux barques, l’un près du moulin Saint-Martin et l’autre près du moulin de Conives.

Au premier plan dans la barque : Jules Mary, sa femme et à droite Pierre Mesnier. Coll. Ardennes Toujours

A propos de pêche, il intervient auprès du président de la société de pêche Chaboisseau afin d’appuyer la demande de M. Darcon, garde des eaux et forêts à Saint-Gaultier pour l’achat d’une bicyclette. Il écrit :

« Plusieurs riverains et fermiers de la Creuse ont observé avec raison que le parcours de la garderie confiée à M. Darcon de Saint-Gaultier était énorme et tout à fait exagérée. Il est matériellement impossible à M. Darcon de fournir une surveillance je ne dirai pas constante, mais même simplement normale. J’ai eu l’idée de réunir, en m’adressant à des personnes, une certaine somme qui remise au garde-pêche, lui permettra de s’acheter une bicyclette et cette bicyclette lui sera précieuse ».

Il va s’en dire que M. Darcon a pu par la suite s’acheter cette bicyclette et Jules Mary adhérer à cette société de pêche car il n’en faisait pas encore partie.

Madame Gabrielle Jules Mary s’implique elle aussi dans la vie locale. Outre les réceptions organisées au château, elle se rend à l’office de l’église de Saint-Marcel et elle est au nom des bienfaitrices de l’école libre de ce même village.

Jules Mary et Gabrielle Mesnier se sont mariés à Clamart (ancien département de la Seine) le 20 avril 1887 et ont deux filles Thérèse et Geneviève. A noter que l’un des témoins de l’écrivain est Paul Bourde.

Coll. Ardennes Toujours

Jules Mary est accueilli en 1876 à la Société des Gens de Lettres. Cinq années plus tard, il est élu membre sociétaire, puis membre du comité en 1886. Enfin, il reçoit le titre de Président honoraire en 1913. En 1919, il crée au sein de cette Société des Gens de Lettres la Commission du Cinéma; à l’époque les éditeurs de films faisaient de plus en plus appel à des sous-traitants pour écrire des scénarios et Jules Mary a voulu donner aux auteurs de romans une place dans cette industrie. Cette commission était aussi chargée de développer le concept de roman-cinéma, faisant référence à l’adaptation cinématographique d’un roman. Jules Mary mettait un point d’honneur à être présent à chacune des réunions de cette commission jusqu’à ce que la maladie le prive de ces sorties. C’est lui, encore, qui crée cet autre organe qu’est La Traduction.

Après plusieurs mois de souffrances : « Je suis bien affaibli, bien bas, bien anémié ; j’ai souffert un long martyre » écrit Jules Mary deux mois avant son décès qui survient le 27 juillet 1922 à son domicile parisien. Il est assisté dans ses derniers moments de son ami ardennais et prêtre de la paroisse Saint-François-de-Sales (dans le 17ème arrondissement) Edmond Loutil, plus connu sous le nom de Pierre L’Ermite, prêtre journaliste à La Croix et romancier.

Jules Mary est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur au titre du Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts par décret du 12 janvier 1900 avec pour parrain Paul Bourde.

Il est par la ensuite élevé au grade d’Officier de la Légion d’Honneur au même titre par décret du 5 juillet 1913 en ayant pour parrain Léon Touchard, rédacteur en chef du Petit Parisien.

Jules Mary est également récipiendaire de la médaille commémorative de la guerre 1870/1871, médaille créée en 1911 et décernée aux combattants justifiant de leur présence sous les drapeaux entre les mois de juillet 1870 et février 1871 inclus.

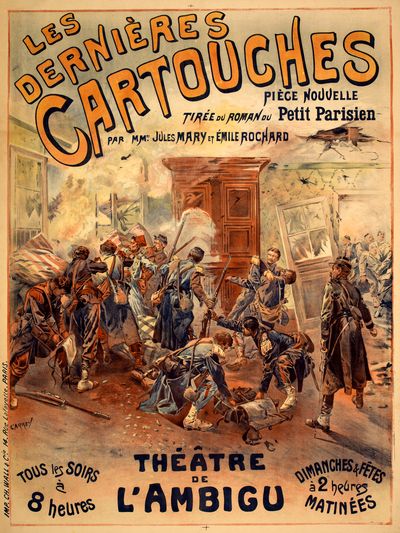

Jules Mary n’écrit donc qu’un seul grand roman par an ; surnommé l’Alexandre Dumas moderne ou encore le roi des feuilletoniste, il a inventé le roman de la victime avec des personnages populaires empruntés à l’univers villageois qui se reconnaissent dans ses romans, parmi lesquels Baptiste Campéro, le vieux Marandel ou le père Bichet, tous trois habitant de son village natal Launois ; ses Ardennes natales furent aussi le cadre d’un certain nombre de ses oeuvres comme Les Dernières Cartouches pour n’en citer qu’une.

Il établit tout d’abord un plan, une charpente comme l’écrit Jules Mazé :

« Je ne connais personne qui possède comme Jules Mary l’art difficile de charpenter un plan de roman ; chez lui tout se tient, tout s’enchaîne logiquement du commencement à la fin ; chaque situation est amenée naturellement et dénouée avec une adresse délicieuse ».

Madame de Wailly ajoute dans son discours prononcé aux obsèques de Jules Mary :

« Un peu de son coeur battait dans la poitrine de ses personnages, il vivait avec eux, souffrait de leurs douleurs, riant de leurs joies, s’attristant de leurs larmes, espérant et luttant avec eux, les aidant de sa fine sensibilité si émouvante toujours, parce qu’elle était sincère ».

Déjà, le 1er janvier 1899, Charles Darcey dans les Romans inédits disait de lui :

« C’est parce qu’il connaît à fond les misères de l’existence et en même temps ce qu’elle peut avoir de grand et de bon, c’est parce qu’il a lui même, plus que tout autre, souffert et aimé qu’il a su peindre comme pas un l’amour et la souffrance, et qu’il fait vibrer à son unisson l’âme et le coeur de ceux qui le lisent ».

Jules Mary ne publie rien qui ne soit vrai, réel, ayant le goût de l’authenticité, prenant des notes à tout-va, lisant toutes sortes de revues pour être au plus près de la vérité. Lucien Descaves dans son article Le Roman populaire en 1890 publié dans le supplément littéraire du Figaro du 25 janvier 1890 le décrit :

« On me dit que, dans sa bibliothèque, source et Liebig d’émotions, les causes célèbres et le répertoire dramatique où s’abreuvent ses confrères, voisinent avec les dernières découvertes médicales, les recueils pathologiques, des ouvrages scientifiques dont la sauce semble le moins convenir au civet populaire. On me dit encore que, devant accommoder Le Régiment, par exemple, au goût de ses lecteurs, M. Mary s’entoure d’autant de notes de documents, de vérité, qu’un romancier à hautes visées… »

Vers 1900, la fibre patriotique de Jules Mary se développe. Lui qui a combattu en 1870, glorifie l’héroïsme avec Les Dernières Cartouches (roman et pièce de théâtre), dont l’action se déroule à Bazeilles, proche de Sedan, Le régiment ou bien La Fiancée de Lorraine. De plus, n’ayant pu prendre part à la Grande Guerre, son patriotisme se fait plus virulent L’Amour dans les ruines, Elles n’oublient pas, Le Soleil se lève.

Il sera membre du Comité directeur de la Ligue des Patriotes, « Ligue de vigilance pour le maintien de la Paix » pour citer Maurice Barrès dans son discours d’Assemblée Générale du 27 mai 1920.

Portrait de Jules Mary gravé sur bois

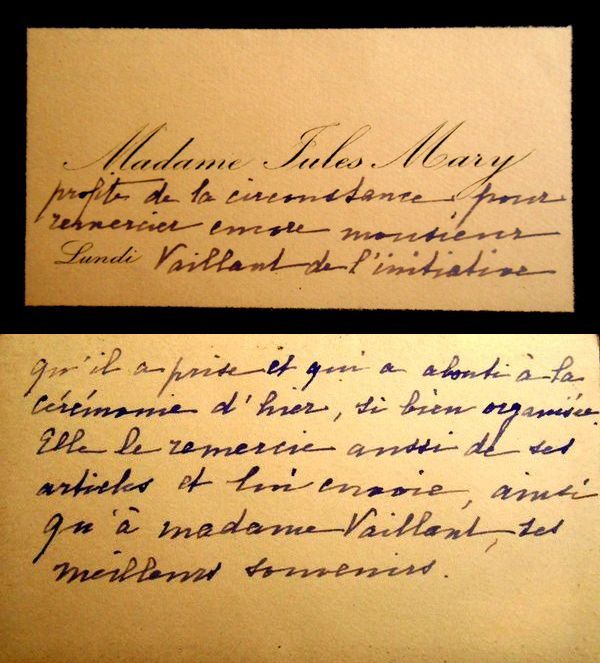

C’est à l’initiative de Jean-Paul Vaillant, président de la Société des Ecrivains Ardennais qu’un hommage solennel est rendu à Jules Mary. Une plaque commémorative exécutée par le marbrier-sculpteur Lucien Munaut, de Charleville, est scellée sur la façade de la maison dans laquelle il a vu le jour :

« Une belle plaque de marbre vert comme notre forêt, avec cette inscription :

Ici est né

Le Romancier Jules Mary

Le 20 mars 1851 »

La plaque est gravée en or et ornée d’une palme de bronze offerte par Le Petit Parisien.

Jean-Paul Vaillant déclara alors :

« Il y a une cinquantaine d’années, un enfant de Launois partait à la conquète de Paris. Aujourd’hui, c’est Paris qui vient saluer, à son berceau, la mémoire de cet enfant… de Jules Mary. C’est le plus bel hommage qui puisse être rendu à l’Homme et au Pays ».

Archives Jean-Paul Vaillant Archives départementales des Ardennes

De nombreuses personnalités étaient présentes pour rendre hommage à l’écrivain :

Madame Gabrielle Jules Mary et ses enfants

Daniel Riche, délégué de la Société des Gens de Lettres

Jean-Paul Vaillant et Marie de Wailly, Société des Ecrivains Ardennais

Henri Philipoteaux, député natif lui aussi de Launois-Sur-Vence

M. Manteau, maire de Launois-sur-Vence

et les divers sociétés de l’agglomérations de Launois-sur-Vence.

Films réalisés d’après ses romans

- 1913 : Roger la Honte, de Adrien Caillard (muet, noir et blanc)

- 1915 : The Man of Shame, de Harry Myers (USA, muet, noir et blanc)

- 1917 : Les Feuilles tombent, de Georges Monca (muet, noir et blanc)

- 1917 : En détresse, de Henri Pouctal (muet, noir et blanc)

- 1921 : Victima del Odio (Roger la Honte ou Víctima de la Calumnia), de José Buchs (Espagne, muet, noir et blanc)

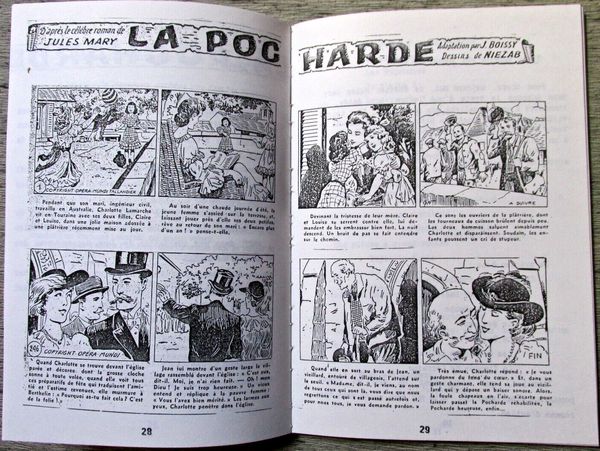

- 1921 : La Pocharde, de Henri Etiévant (muet, noir et blanc en douze épisodes)

- 1922 : La Fille sauvage, de Henri Etiévant (muet, noir et blanc en douze épisodes)

Les acteurs Nicolas Rimsky et Nathalie Lissenko

- 1922 : Roger la Honte, de Jacques de Baroncelli (muet, noir et blanc)

- 1923 : La Maison du mystère, de Alexandre Volkoff (muet, noir et blanc en dix épisodes) Ce film a d’abord été restauré en 1985 par Renée Lichtig. La reconstitution des dix épisodes du sérial a été achevée en 1992

- 1924 : La Goutte de sang d’après les romans Perdues dans Paris et La détresse d’une mère, commencé par Jean Epstein et terminé par Maurice Mariaud (muet, noir et blanc)

- 1933 : La Maison du mystère, de Gaston Roudès (noir et blanc)

- 1933 : Roger la Honte, de Gaston Roudès (noir et blanc)

- 1936 : La Pocharde, de Jean Kemm et Jean-Louis Bouquet (noir et blanc)

- 1945 : Roger la Honte, de André Cayatte (noir et blanc)

- 1946 : La Revanche de Roger la Honte, de André Cayarre (noir et blanc)

- 1953 : La Pocharde, de Georges Combret (noir et blanc)

- 1966 : Roger la Honte, de Riccardo Fréda (film franco-italien. titre italien : « Trappola per l’assassino »)

Films dont il est le scénariste

- 1909 : Le Boucher de Meudon, court-métrage

- 1909 : Histoire d’un billet de banque (ou La Journée d’un billet de banque de cent francs), de Georges Monca

- 1909 : Le Sacrifice des gueux, de Georges Monca

Pièces de théâtre

- Claude et sa femme, vaudeville, présenté au théâtre des Folies-Marigny le 2 février 1873

- Le Petit cousin, en collaboration avec Abel Pagès, comédie en un acte en prose, créée au théâtre de Cluny en 1875

- Roger la Honte, en collaboration avec Georges Grisier, drame cinq actes et huit tableaux, créée au théâtre de l’Ambigu-Comique à Paris le 28 septembre 1888. Cette pièce est reprise le 21 mars 1979 au Théâtre de l’Oseraie à Lyon par le metteur en scène Marc Dufour

- Le Régiment, en collaboration avec Georges Grisier, drame en cinq actes et huit tableaux, créée au théâtre de l’Ambigu-comique le 21 novembre 1890

- Le Maître d’armes, en collaboration avec Georges Grisier, drame en cinq actes, créée au théâtre de la Porte Saint-Martin le 13 octobre 1892

- Fée Printemps, drame en cinq actes, créée au théâtre de l’Ambigu-Comique en 1894

- Sabre au clair !, drame en cinq actes et huit tableaux, créée au théâtre de la Porte Saint-Martin le 4 novembre 1894

- La Pocharde, drame en cinq actes, créée au théâtre de l’Ambigu-Comique le 4 février 1898

- La Mioche, drame en trois actes, créée au théâtre de l’Ambigu-Comique en 1899

- La Chanson du Pays, drame en cinq actes, créée au théâtre de l’Ambigu-Comique en 1901

- Les Dernières cartouches, en collaboration avec Emile Rochard, drame en cinq actes et dix tableaux, créée au théâtre de l’Ambigu-Comique le 14 janvier 1903

- Roule-ta-bosse, en collaboration avec Emile Rochard, drame en cinq actes et six tableaux, créée au théâtre de l’Ambigu-Comique le 11 mai 1906

- La Bête féroce, en collaboration avec Emile Rochard, drame en cinq actes et huit tableaux, créée au théâtre de l’Ambigu-Comique à Paris en 1908

- La Beauté du diable, en collaboration avec Emile Rochard, drame en cinq actes et huit tableaux, créée au théâtre de l’Ambigu-Comique le 23 décembre 1908

- L’Enfant des fortifs, en collaboration avec Emile Rochard, pièce en cinq actes et huit tableaux, créée au théâtre de l’Ambigu-Comique le 23 mai 1911

- La Gueuse, drame en cinq actes et huit tableaux, créée au théâtre des Gobelins le 21 octobre 1911

- L’Avocat des Gueux, en collaboration avec Emile Rochard, drame en cinq actes et sept tableaux, créée en 1912

- Trompe-la-Mort, drame en onze tableaux, créée au Théâtre-Nouveau à Paris le 28 février 1913

Nouvelles

- Amour d’enfant, amour d’homme

- Le Bon vieux

- Le Boulet d’or

- Le Chef-d’oeuvre

- Le Cuirassier en bois

- Les Frères serbes

- La Guérite

- Jean le Faucheux

- Les Lapins du Père Lachaise (Lire la nouvelle)

- La Mort du traître

- Napoléon Legrand

- Que faire ?

- Le Roman d’un berger

- Sans peur

- Un peu de sable

- Une querelle de clocher

- La Vierge de Sattarah

- Le Vieux maître

Romans courts (de 3000 à 10 000 lignes)

- Le Roman d’un berger, Fayard 1905

- Amour d’enfant, amour d’homme, Le Siècle 1875

- La Misère des riches, Fayard, 1876

- Un mariage de confiance, Le Siècle 1879

- La Fiancée de Jean-Claude, Le Courrier Républicain 1877

- Un coup de révolver, Le Courrier Républicain, 1879

- L’Aventure d’une fille, Le XIX Siècle 1881

- Le Boucher de Meudon, Le Petit Journal 1881, republié chez Tallandier, sous le titre : Les Amours du grand Lauriot en 1929

- Le Roman d’une figurante, Le XIX Siècle1882

- La Nuit maudite, La France 1883

- La Bien-aimée, Le Petit Parisien 1884

- Quand même !, Le Petit Parisien 1884 , chez Kolb, 1889, republié chez Tallandier en 1933 sous le titre : La Femme aux yeux changeants

- L’Ami du mari, Le Figaro en 1885

- Les Pigeonnes, Le Figaro 1887

- Je t’aime, L’Illustration 1889

- La Course au bonheur, Le Figaro

- Tante Berceuse, Le Monde illustré 1892

- Miséricorde, Le Figaro 1896

- Le Fils d’un voleur, Le Temps 1905

- Les Feuilles tombent, Le Petit Parisien 1916

- Suppliciée, Tallandier 1918

Romans de moyenne longueur (de 10 000 à 20 000 lignes)

- La Faute du Docteur Madelor, Le Petit Moniteur 1878

- Les Faux mariages, Le Petit Moniteur 1879

- Les Nuits rouges ou l’Irlande en feu, L’Evènement 1880

- L’Endormeuse, Le Petit Parisien 1882

- La Jolie boîteuse, Le Petit Parisien 1883

- Amour défendu, Le Petit Parisien 1883

- Les Deux amours de Thérèse, Le Petit Parisien 1884

- Le Wagon 303, Le Petit Parisien 1884

- La Sœur ainée, Le Petit Journal 1887

- La Belle ténébreuse, Le Petit Journal 1888

- Guet-apens, Le Petit Journal 1888

- Paradis perdu, Le Petit Journal 1889

- Deux innocents, Le Petit Journal 1891

- La Fée printemps, Le Petit Journal 1893

- Diane la pâle, Le Petit Journal 1893

- Blessée au cœur, Le Petit Journal 1894

- Crime de passion, Le Petit Journal 1896

Grands romans-feuilletons (de 25 000 à 40 000 lignes)

- L’Outragée, Le Petit Parisien 1882 (Les Damnées de Paris : L’Endormeuse volume 1 et l’Outragée volume 2)

- La Marquise Gabrielle, Le Petit Journal 1885

- Roger la Honte, Le Petit Journal 1886

- Le Régiment, Le Petit Journal 1889

à paraître dans Le Progrès de Lyon

- En détresse, Le Petit Journal 1890

- Pantalon rouge, Le Petit Journal 1893

- Mademoiselle Guignol, Le Petit Journal 1895

- Foudroyé, Le Petit Journal 1897

- Les Aventures de Fanchon, Montgredien 1897

- La Pocharde, Le Petit Parisien 1897

Bulletin des Amis du roman populaire. Numéro 13 Automne 1990

- Mortel outrage, Le Petit Parisien 1898

- La Charmeuse d’enfants, Le Petit Parisien 1899

- Le Fruit défendu, Le Petit Parisien 1900

- Les Dernières cartouches, Le Petit Parisien 1901

- Les Briseurs de chaîne, Le Petit Parisien 1902

- La Fiancée de Lorraine, Le Petit Parisien 1903

- La Fille sauvage, Le Petit Parisien 1904

- Roule-ta-bosse, Le Petit Parisien 1905

- La Beauté du diable, Le Petit Parisien 1906

- La Bête féroce, Le Petit Parisien 1907

- La Goutte de sang, Le Petit Parisien 1908

- Les Amants de la frontière, Le Petit Parisien 1909

- Zizi-la-Gueuse, Le Petit Parisien 1910

- L’Avocat des gueux, Le Petit Parisien 1911

- Trompe-la-mort, Le Petit Parisien 1912

- Soldats de demain, Le Petit Parisien 1913

- Sur les routes sanglantes, Le Petit Parisien 1915

- L’Amour dans les Ruines, Le Petit Parisien 1915

- Elles n’oublient pas, Le Petit Parisien 1916

- Le Soleil se lève, Le Petit Parisien 1917

- Les Rapaces, Le Petit Parisien 1918

- L’Arrêt de mort, Le Petit Parisien 1919

- Le Secret de Barberine, Le Petit Parisien 1920

- La Maison du mystère, Le Petit Parisien 1921

Drames et romans (autres)

- Les Frères d’adoption, Le Siècle 1878

- La Comtesse Jeanne, Le Petit Parisien 1883

- Le Docteur Rouge, Rouff1883

- Les Amours parisiennes, La Librairie illustrée 1885

- Le Baiser, La Librairie illustrée 1887

- La Revanche de Roger la Honte, Rouff 1887

- Un coup de revolver, Le Radical 1888

- Les Vaincus de la vie, Kolb 1892

- La Contumace ou Vivre pour expier, Le Petit Journal 1895

- Fanchon la vielleuse, Geffroy1896

- La valse des maris, La Librairie illustrée 1897

- Sabre au clair, Rouff 1897

- Les Filles de la Pocharde, Tallandier 1897-1898

- La Montreuse de marionnettes, L’Éclair 1905

- Le Démon de l’amour, Tallandier 1909

- Le Châtiment d’un monstre, Tallandier 1909

- Perdues dans Paris et La détresse d’une mère, Tallandier

- Le Dernier baiser, Tallandier 1910

- Déserteur, Tallandier 1910

- Le Régiment, Tallandier 1910

- Le Coup de foudre, Tallandier 1914

- Gringalette, Fayard 1915

- Pour son enfant, Tallandier 1920

- Les Écumeurs de guerre, Tallandier 1921

- Rose Lison, Tallandier

- La Revanche de Rose Manon, Tallandier

- Les Revanches de l’amour, Tallandier

- Le Secret sous la terre, Tallandier

- Un Héritage d’amour, Tallandier

- La Joie d’aimer, Tallandier

- Le Boche empoisonneur, Tallandier

Les Lapins du Père-Lachaise

Pour terminer cet article, nous vous proposons de découvrir le conte Les Lapins du Père-Lachaise, sa genèse et son récit.

C’est à partir de 1880 environ que débute cette histoire. Dans plusieurs journaux parisien ou provinciaux comme La Presse, Le Siècle, La Liberté, Le Radical ou encore Le Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, on relève chaque année aux environs de la Toussaint, un entrefilet relatif au cimetière du Père-Lachaise à Paris :

« Le jour des Morts, après la fermeture, les lapins qui avaient été troublés deux jours de suite, sont sortis en masse. Les gardiens qui connaissaient leurs habitudes en ont tué une cinquantaine ».

Ces lignes ni réécrites, ni signées, mais copiées, sont appelées marronnier dans le langage journalistique. Elles passent de journaux en journaux d’une année à l’autre. Ces reprises du fait entrainent alors une tentation d’exagérer, de grossir l’histoire, au point de faire croire que ces lapins se nourissaient des cadavres, tout en sachant ces animaux exclusivement herbivores. Certains affirmaient même que ces étranges bêtes se retrouvaient sur les étals des halles parisiennes, et de raconter de folles nuits de chasse menées par les gardiens du cimetière.

Malgré de nombreux démentis, la rumeur est bel et bien toujours présente. Elle finira par s’estomper au fil des années pour finalement céder sa place… à une autre rumeur !

Jules Mary, grand amateur de chasse lui-même et à l’affût des moindres nouvelles en a fait un conte qui paraît dans Le Figaro, Supplément littéraire du dimanche le samedi 19 janvier 1884. Nous vous le proposons ici :

« Conte du dimanche

Les lapins du Père-Lachaise

Oui, des lapins ! Comme dans le bois le plus vulgaire et les réserves les plus giboyeuses comme à Chantilly, à Marly, à Compiègne; comme dans la forêt d’Halatte ou la forêt de Senart. Des lapins là où dorment, côte à côte, Héloïse et Abeilard, Raspail et M. Thiers !…

En existait-il au temps où Balzac y enterrait le père Goriot et où Rastignac, contemplant, du haut du cimetière, Paris « tortueusement couché le long des deux rives de là Seine », disait ces mots grandioses, avec un regard de défi « A nous deux, maintenant ! » En existait-il, quand Gozlan écrivait ses Nuits sinistres ? En existait-il, effarés dans leurs trous, pendant la famine du siège et les fusillades de la Commune ?

Le père Bouland, seul, aurait pu répondre.Le père Bouland, voici son histoire :

Une nuit, vers dix heures il y a de cela douze ou treize ans deux gardiens se promenaient dans les allées du cimetière, faisant leur tournée d’inspection. On était en plein hiver, le froid était piquant et les hautes herbes blanches, durcies par la gelée, craquaient sous les pieds. Le Père-Lachaise était calme. Depuis longtemps, les maraudeurs le négligeaient et exerçaient autre part leurs déprédations funèbres ; depuis longtemps, point de couronne volée sur les tombes, point de grilles brisées et emportées, point d’effractions, point d’escalades ; et ce soir-là, comme les autres soirs, s’était écoulé sans alerte.

Leur inspection terminée, les gardiens se disposaient à rentrer quand, soudain, vers le mur de clôture, un coup de feu retentit, dont les sonorités emplirent le cimetière, répercutées le long des tombes. Puis de nouveau le silence se fit, solennel et mystérieux. Quelques feuilles mortes, retenues à des branches, tombaient, détachées par la vibration de l’air, et c’était tout.

Les deux gardiens s’étaient rapprochés, écoutaient, s’attendant à ce qu’un gémissement, un cri, un appel au secours parviendrait jusqu’à eux. Rien !… Ils se dirigèrent vers l’endroit d’où la détonation était partie… cherchèrent une trace, un indice… une piste de pas… L’un d’eux grimpa sur le muret inspecta les environs… Efforts inutiles… S’il n’était resté, dans l’air, l’odeur subtile de la poudre, ils auraient pu croire qu’ils avaient rêvé…

Ils n’osèrent point parler de cette aventure, mais le lendemain ils étaient à leur poste, à peu près à la même heure, et ce fut encore au moment où leur service allait prendre fin qu’ils entendirent, du même côté que la veille, une violente détonation.

Cette fois, le doute n’était plus permis. Pourtant, ils eurent beau faire diligence et se précipiter vers le mur, ils ne trouvèrent qu’une bourre, fumant dans l’herbe mouillée.

Au matin, une minutieuse inspection des environs ne leur révéla rien qui vaille. Le champ était libre pour les conjectures. Etait-ce une tentative d’assassinat contre un des gardiens ?… Etait-ce quelque attaque nocturne dans ces terrains vagues qui bordent le cimetière où le crime est si fréquent et si facile ?… Rapport fut fait à l’administration. Une surveillance active fut organisée mais, pendant les huit jours qui suivirent, on ne remarqua rien de suspect. La surveillance se relâcha. Les gardiens même n’y pensaient plus, quand un soir, ils entendirent – c’était la troisième fois – deux détonations successives, pif, paf, se succédant à une seconde d’intervalle.

Ils arrivèrent trop tard, cette fois comme les autres, mais à temps, toutefois, pour percevoir de l’autre côté du mur un bruit de pas qui s’éloignaient.

Etait-ce un passant ? Etait-ce le tireur mystérieux ? Le temps d’escalader le mur et il n’y avait plus personne !

La colère s’en mêlant, ils se mirent à l’affût toutes les nuits, derrière une pierre tombale, armés de fusils et résolus à s’en servir.

Non loin d’eux étaient creusés trois caveaux dont on avait commencé autrefois, puis abandonné la construction. Des herbes broussailleuses y avaient poussé, entre lesquelles on distinguait des trous qui semblaient s’enfoncer sous terre profondément. Depuis longtemps, ces caveaux passaient pour servir de retraites aux légions de rats qui infestaient le cimetière, et l’on avait souvent parlé d’y organiser une chasse en lançant les chiens ratiers dans les couloirs souterrains habités par les petits rongeurs.

La troisième nuit, les gardiens remarquèrent que de grosses boules grises bondissaient de ces caveaux au milieu des herbes et de tombe en tombe s’allongeaient, se repliaient, lancées comme par une catapulte, disparaissaient et reparaissaient vingt fois dans la même seconde, se démenant, s’agitant, se rejoignant, se séparant, puis, après des évolutions sans nombre auxquelles l’obscurité et le lieu prêtaient je ne sais quoi de fantastique, s’arrêtaient soudain dans une broussaille où elles s’effondraient et s’évanouissaient.

Les yeux des gardiens s’étaient habitués à la nuit, d’ailleurs transparente, car la lune allait se lever. Une sorte de grattement attira leur attention. Ils retinrent leur haleine. En haut du mur quelque chose remua – une tête d’homme qui se pencha en avant et inspecta le cimetière. Après la tête, ce fut le buste, puis les jambes. L’homme se posta sur la crête, sans se hâter, déposa un fusil à portée de la main et siffla doucement. Un chien à poils frisés noirs et blancs bondit auprès de lui en jappant, mais une menace le fit taire.

L’homme hissa une échelle qu’il descendit dans le cimetière, après quoi, son fusil entre les mains, il se tint immobile.

Le chien, assis, très attentif, non plus ne bougeait pas.

Un instant, les boules grises, effrayées par le bruit, étaient devenues invisibles, mais le silence les tranquillisa et les danses et les sauts recommencèrent. Elles jouaient, se lutinaient, se querellaient, aussi, car il y avait des piétinements de colère pareils, sur le sol durci par la gelée, à des roulements d’un tambour souterrain.

L’homme, du haut du mur, regardait ces ébats. Tout à coup, il épaula et fit feu… Un nuage de fumée enveloppa le tireur… Les gardes étaient sortis de leur cachette… Le chien avait dégringolé l’échelle, s’était précipité dans une touffe d’herbes et remontait, un lapin à la gueule… Et prestement, l’échelle fut retirée, l’homme et le chien disparurent…

Cette fois, les gardiens savaient à quoi s’en tenir. C’était à un chasseur qu’ils avaient affaire, non à un assassin.

A un chasseur, oui, un chasseur de lapins !…

Le père Bouland était un petit bonhomme à figure jaune et ratatinée, plissée de mille rides, sec comme un clou et dont les yeux ronds très brillants, sans cesse en mouvement, avaient un éclat fiévreux presque insoutenable.

Qu’était-ce ?

Un brocanteur de Ménilmontant qui, à force d’économies pénibles, avait acheté un morceau de terrain près du Père-Lachaise.

Il y avait fait bâtir et vivait là, seul avec sa femme, continuant son métier, arrondissant de jour en jour sa petite fortune.

Ce bonhomme, dont l’unique préoccupation semblait être de thésauriser, qui de sa vie n’avait regardé une autre femme que la sienne, et de sa vie non plus ne s’était trouvé devant le comptoir d’un marchand de vin, avait, depuis sa jeunesse, une passion, bizarre chez un être pareil, d’autant plus violente qu’elle s’était alimentée par l’imagination et qu’il n’avait jamais osé la satisfaire il adorait la chasse !… Mais il l’adorait à en parler tous les jours, à en rêver toutes les nuits, à ne plus dormir les veilles d’ouverture à dévorer fiévreusement les traités cynégétiques qui lui tombaient sous la main, dans les hasards de son commerce.

Une seule chose combattait son penchant : l’avarice. Cela eût coûté cher de chasser ! Une action de chasse était nécessaire d’abord. Et puis, c’étaient des déplacements ; le temps perdu ; un fusil qu’il fallait acheter, un chien qu’il fallait nourrir, des munitions, enfin des frais innombrables, sans compter le port d’armes et le reste !…

Or, un jour qu’il se promenait le long du cimetière, sa marotte en tête, il s’arrêta brusquement, si ému, qu’une grosse sueur lui mouilla le front. Une idée – mais une idée qui allait réaliser son rêve, le rêve de trente ans lui traversait la cervelle… Le cimetière, à deux pas de chez lui, est-ce que ce ne pouvait pas être une chasse toute prête ? Une chasse bon marché, et commode avec cela !… Certes, il ne comptait y tuer ni sangliers, ni chevreuils, pas même de lièvres, pas même de perdreaux !… Mais en jetant là, en avril, cinq ou six couples de lapins, il était sûr d’en retrouver une centaine en hiver ! Rien à craindre, si ce n’est de la part des gardes !

En une seconde, son plan fut fait. Il élèverait un chien – Baptiste – ramassé dans la rue, lui apprendrait à rapporter.

Il avait justement trouvé, ces temps derniers, dans un lot de ferraille, un vieux fusil à pierre ! Ne serait-ce pas suffisant ?… Faut-il une si belle arme pour « bouler » un lapin ?… La nuit, il se rendrait à l’affût ! Dans le cimetière, les rongeurs auraient de quoi se nourrir. Et le Père-Lachaise étant clos, point de braconniers à redouter !

Cinq ou six mois après, sa chasse était prête.

Dans les caveaux funèbres il avait vu des terriers et, de-ci, de-là, les arbustes, dont l’écorce était rongée, indiquaient que les bêtes avaient pullulé.

Bouland se frotta les mains et prépara ses munitions.

Il aurait pu se passer de la permission de la loi et partir, quand bon lui semblait, le fusil sur l’épaule. Mais, chasseur avant tout, il attendit l’ouverture !… Avec quelle impatience, on le comprend.

La première fois, il en tua deux. Econome, il ménageait son gibier. La seconde, deux aussi. Mais le bruit formidable des détonations du vieux fusil, éclatant du haut du mur, dans la nuit silencieuse, l’effraya. Il eut peur d’être pris par les gardes et se tint coi pendant quinze jours. Puis, de loin en loin, il poursuivit ses exploits. Il se contentait d’un lapin et tout de suite s’enfuyait. Il avait dressé Baptiste à descendre l’échelle et à lui rapporter la pièce tuée de telle sorte qu’il ne bougeait pas du mur, prêt à disparaître à la moindre alerte.

La nuit où les gardiens faillirent le surprendre, il eut si peur qu’il accrocha son fusil à sa devanture, décidé à le vendre. Mais quoi ? Pour un peu de risque, abandonner une chasse pareille ?… Sa résolution n’y tint pas. Seulement, il redoubla de prudence et de ruse.

Certaines nuits, il courait lâcher un ou deux coups de fusil à quelque cent mètres, pour attirer là les gardiens, puis, revenant précipitamment, il grimpait à l’échelle, faisait sa chasse et s’en allait.

Sa vue acquérait, à ces expéditions, une prodigieuse acuité, en même temps que son adresse se développait. D’autres fois, laissant reposer le fusil, il « furetait » en étalant des « bourses aux gueules ». Mais il n’aimait pas ce genre de chasse, qui ressemblait trop au braconnage. Il reprenait vite son flingot, méprisant le danger, à la fin pris d’une rage de s’amuser, restant toutes les nuits dehors, par d’abominables temps, déjouant les pièges qu’on lui tendait, et repeuplant le cimetière quand il s’apercevait que les gardiens avaient vidé les terriers !…

Cela dura neuf ou dix ans – de 1871 à 1880 – car ce n’est pas une légende, que cette histoire. Pendant ces dix ans, le brocanteur, arrêté deux fois, passa deux fois en police correctionnelle et subit de fortes condamnations. Il était trop malade pour guérir. L’amende payée, la prison faite, il décrochait son fusil et retournait à son mur, suivi de Baptiste… On défonça les terriers, on boucha les gueules, on fit une chasse incessante aux rongeurs. Le bonhomme ne s’en émouvait pas. Les lapins pullulent comme de la vermine. Quand le dernier est tué, il en naît d’autres. Des terriers se reformaient, à travers les tombes, et qui dira quelles rencontres funèbres faisait le gibier de Bouland en ses galeries souterraines où il se heurtait aux bois des cercueils, côtoyait les assises des caveaux, obligé à mille sinueux détours, tantôt perçant droit devant lui, tantôt revenant en arrière, obliquant, creusant toujours ?

Mais les fossoyeurs envahirent un terrain jusque-là réservé, les bêches fouillèrent le sol profondément, et les tombes se rapprochèrent peu à peu de la clôture. A chaque concession nouvelle, les larges pierres tumulaires écrasaient les hautes herbes où jadis avaient bondi les fuyards sous le coup de fusil de l’étrange braconnier. Les grilles enserrèrent étroitement les arbustes. Les derniers lapins tués étaient maigres et mal portants. Enfin, pendant un mois, Bouland, à l’affût toutes les nuits, revint bredouille.

Dès lors, il fut triste. Quand on parlait chasse devant lui, il souriait amèrement, sans répondre. Il vendit son fusil, mais garda Baptiste, le vieux compagnon de ses nocturnes campagnes.

Il mourut quatre ou cinq mois après sans s’être consolé.

Il a voulu être enterré près de ses terriers, et c’est là qu’il repose, au milieu de sa chasse funèbre, en ce cimetière dont ses coups de feu retentissants ont tant de fois troublé le religieux sommeil.Longez le Père-Lachaise, dans le vingtième arrondissement, et quand vous rencontrerez l’impasse où se trouve une maison d’école, et à laquelle Bouland a donné son nom, faites-vous raconter l’histoire de Baptiste et de son maître. »

Jules Mary

Archives Jean-Paul Vaillant

Archives Départementales des Ardennes

Le siège de Mézières, Journal Le Temps, jeudi 21 septembre 1871, pages 5 et 6

Variétés

Le siège de Mézières

Au rédacteur

Puisqu’on vient de soulever cette question : « Doit-on, oui ou non, agrandir et compléter les fortifications de Mézières ? », voici sur la prise de cette ville quelques détails complètement inédits, qui prouveront la nécessité de cette importante mesure.

Jules MARY

Les fortifications de Mézières furent laissées sur le pied de la paix et les habitants furent assez insouciants d’eux-mêmes jusqu’à la bataille de Sedan. Qui eut dit, en effet, que les péripéties de la guerre amèneraient les Prussiens au coeur des Ardennes ?…

Dès le début de la campagne, on avait modestement armé les remparts sans embrasure de canons qui tournaient la gueule à la ville : ce ne fut que longtemps après le mois de septembre, dans le mois de novembre, que les remblais furent garnis de fascines, les parapets de sacs de terre, et les travaux de défense enfin terminés.

Le 31 août et le 1 septembre, Mézières vit défiler et camper devant ses murailles le corps du général Vinoy, qui partit dans la nuit du 1er au 2, comptant environs 10.000 hommes, et revint à Paris, pour une avant-retraite, après avoir grossi ses bataillons de 30.000 évadés, ramassés çà et là sur la route.

Le 3 et le 4 septembre, Mézières reçut dans son sein ces misérables débris des armées de Sedan : chasseurs, cuirassiers, infanterie de ligne, hussards, artilleurs sans canons, trainant quelques caissons épars et vides, peu d’officiers et beaucoup de soldats.

On les envoya à Lille, et ces débris, réunis à quelques recrues et aux gardes nationaux mobiles de la Champagne, formèrent l’armée de Faidherbe.

Les Prussiens en traversant le rayon de Mézières parurent se consulter pendant plusieurs jours, incertains s’ils feraient ou non le siège, quand un ordre supérieur enjoignit tout à coup à l’artillerie de débarquer les pièces déjà établies à Saint-Laurent, de se réunir au corps d’armée de Frédéric-Charles et de marcher à Paris.

La chute de Mézières fut retardée de quatre mois ; mais à partir de ce jour commença pour la vieille cité toute une vie de soucis, d’inquiétudes, de perpétuelles angoisses, d’alarmes, de fausses et vraies alertes, et d’incertitudes sur le sort du reste de la nation.

Car Mézières fut presque toujours isolées de ses voisines, sans nouvelles de la situation de la France, se confiant dans son patriotisme, s vieille renommée guerrière et le désir d’être utile à la patrie.

Les Prussiens s’établirent autour de Mézières dans le demi-cercle qui comprenait Villers-Semeuse, La Francheville, Evigny et les hauteurs de Prix, en s’appuyant sur leur quartier général établi à Boulzicourt.

Les Macériens furent à trois reprises investis : la première fois, après Sedan ; la seconde fois, dans les derniers jours d’octobre, après les engagements partiels des francs-tireurs sur le chemin de fer de Launois, dans les bois de Rouvroy, à Lonny, à Rimogne, et le combat de mousqueterie de Praël.

Ce fut même cette dernière escarmouche où les ennemis perdirent du monde qui amena le second investissement et le bombardement de Mohon et du Theux, position occupée par deux compagnies de francs-tireurs et un bataillon d’infanterie de ligne.

Les remparts d’enceinte de la citadelle répondirent vigoureusement, démontèrent trois ou quatre canons et contraignirent les Prussiens d’abandonner ou plutôt retarder leur projet et d’attendre du renfort.

Enfin les 20 et 21 décembre, deux jours après la prise de Montmédy, l’artillerie prussienne, suivant des colonnes d’infanterie fortes d’environs 8 à 10.000 hommes, arriva par Lumes, les Ayvelles, Aiglemont et s’étendit dans un inextricable réseau autour de la misérable ville.

Autant les premières tentatives d’investissement avaient été résolument repoussées, autant le dernier et véritable siège fut mollement combattu.

La place se laissa naïvement tromper par un adversaire habile qui l’occupa sur Montcy, Etion et la route de Flandres, pendant qu’il construisait des formidables batteries derrière les taillis de Romery et de La Francheville, et qu’il braquait contre elle 80 à 90 canons, lançant des obus de poids de 60 à 80 kilogramme.

Mézières avait cent canons de tous calibres.

Travaux de tranchées et de batteries, siège, bombardement et prise de ville, tout cela n’était qu’une question de calcul, une affaire de temps.

Vous savez que Mézières – qui ne renferme guère que 5.000 habitants – a été bien, extrêmement bien fortifiée. Entourée d’une double enceinte de grands et forts remparts, baignée par les sinueux méandres de la Meuse, qui forment îlot dans lequel est bâtie la ville proprement dite, cette place défiait avec le concours de la citadelle, les plus rudes assauts.

Place de second ordre si l’on considère ses remparts, ses fossés et son cours d’eau qui constituait il y a vingt ans encore une force imposante, Mézières est encaissée dans une vallée dominée aux quatre points cardinaux par des collines dont l’importance stratégique a été une première fois reconnue par les Prussiens en 1814, et dont ils ont su profiter au dernier siège avec leur habileté ordinaire.

Il y avait bien cependant de la part des Français, quelques velléités de fortifications prévoyantes. Ainsi la hauteur appelée Camp des Prussiens – l’on devine pourquoi – fut protégée par une innocente redoute en terre, garnie de palissades, armée de deux pièces de 8 et de deux de 4, et commandée par un adjudant d’artillerie et un lieutenant de ligne.

Cette hauteur, du haut de laquelle en 1814 les Prussiens avaient bombardé Mézières, domine la ville, s’élève perpendiculairement au-dessus de la Meuse et pouvait facilement protéger la citadelle, Charleville, le Mont-Olympe, et prendre en enfilade Aiglemont, Montcy et Saint-Laurent, villages précieux pour leur position stratégique et que les ennemis s’étaient hâtés d’occuper.

De Saint-Laurent surtout, les Prussiens pouvaient d’autant plus facilement éteindre le feu de cette redoute qu’on avait fait l’énorme faute de l’armer de pièces parfaitement inutiles, destinées, en cas d’assaut, à battre le terrain sur un rayon de mille mètre environ.

Cet ouvrage qui pouvait rendre de si grands services et qui était si peu en mesure d’être utile, accoucha de deux ou trois coups de canon inoffensifs pendant les 27 heures que dura le bombardement.

Une autre redoute, dite : lunette de Berthaucourt, encore mieux située, plus importante s’il est possible, construite avec beaucoup plus d’intelligence et de soins , plutôt toutefois en prévision d’un assaut que d’un duel d’artillerie à longue portée, avait été établie à la hâte sur la hauteur qui domine immédiatement la citadelle et la ville. Une ou deux pièces de 8 et quelques canons de 12 battaient Saint-Laurent, les hauteurs de Villers-Semeuse, la fabrique Renault, où depuis un mois s’était commodément établi un poste de Prussiens, les bois de La Francheville, Fortant et Prix.

La ligne d’enceinte garnie de bonnes pièces de 24 et de 12 et de mortiers, fouillait les positions d’Etion, de Damouzy, situées sur le plan horizontal de Mézières, Prix, le bois Fortant, La Francheville, les Ayvelles, Villers-Semeuse et Romery.

N’oublions pas surtout deux pièces de 4, deux pauvres obusiers de campagne que l’on fit voyager au nord et au sud, à l’est et à l’ouest pendant deux mois, et que l’on établit provisoirement en haut de la route de Flandre, en la position dite du Général Noizet.

La garnison de Mézières se composait des débris du 35e de ligne et du 45e, du dépôt du 6e, de mobilisés, de gardes forestiers, d’artillerie de ligne, d’artillerie de mobiles et enfin de cinq ou six cent francs-tireurs jetés çà et là dans les villages avoisinant la ville, tels que Mohon, le Theux, les postes avancés de Charleville, Bélair, la Belle-Vue, etc.., en tout trois à quatre mille hommes.

Après quelques escarmouches de postes avancés où l’on fit semblant de disputer le terrain à l’infanterie prussienne et qui tenait en éveil les Macériens sans qu’ils en prévissent mieux pour cela le moment du bombardement, les Prussiens finirent par s’établir définitivement et naturellement dans les positions qui dominaient la ville.

Campé pendant quatre mois au Chemin-Vert, sur le plateau de Saint-Laurent et en avant des dernières tranchées de la lunette de Berthaucourt, je pus suivre pas à pas et minute par minute l’investissement et les phases diverses du siège.

L’artillerie ennemie se porta derrière les bois peu spacieux qui couronnaient les collines, construisant commodément et sans inquiétude ses tranchées, et au moment voulu, abattant les arbres qui dérobaient la vue de la ville et laissant voir ou plutôt deviner, derrière un rideau d’arbres clairsemés, aux Macériens stupéfaits, les gueules béantes et toutes prêtes de leurs canons d’acier.

Voici, avec le plus d’exactitude possible et selon que j’ai pu le voir par moi-même, pendant le bombardement, de la hauteur où nous étions campés, les différentes positions des batteries prussiennes.

Deux batteries à Domery prenaient en flanc de faubourg du Pont-de-pierre, en suivant entre Mohon et le Theux la vallée de la Meuse ; deux batteries dans Saint-Laurent, à l’extrémité du plateau de ce nom, battaient en enfilade la Grand’Rue de Mézières, dont il ne reste plus que des ruines ; le Bois-Fortant, La Francheville, Etion et Damouzy, avec cinq ou six batteries, bombardaient tous les points de la ville à la fois ; enfin, derrière Villers-Semeuse allait à droite et à gauche, s’éloignant ou se rapprochant, une batterie volante de pièces à longue portée.

Le 31 décembre, la ville que le lieutenant-colonel commandant de place, Lalobbe et M. Mallarmé, commandant d’artillerie , avaient vaguement prévenue la veille, malgré les sommations des parlementaires prussiens, la ville, dis-je, vaquait à ses habitudes journalières : les postes avaient été relevés la matin : rien de suspect.

Il avait neigé depuis quinze jours et il faisait un froid excessif ; le ciel était pur, bleu ; le lendemain était l’an nouveau, les ennemis n’attaqueraient pas…

Tout à coup, à sept heures et demi du matin, j’aperçus une lueur vive et brusque partir des hauteurs du Bois-Fortant, puis, peu d’instants après, un flocon de fumée blanchâtre, puis une détonation sourde, affaiblie par la distance, puis plus près, à quelques cent mètres de moi, dans Mézières, une détonation plus violente et le bruit sec et brusque d’un pan de mur qui s’écroule.

C’était le signal du bombardement.

Aussitôt, de dix points à la fois, partit un formidable concert de coups de canons, monotone et lugubre musique, à intervalles égaux, presque comptés…

Pendant vingt sept heures, j’entendis passer ces sinistres engins de mort, parcourant brutalement leur parabole au-dessus de moi, avec un sifflement de serpent furieux.

Et peu à peu, un immense nuage fait de flocons de fumée épars, s’étendit, s’élevant des batteries prussiennes, autour de la ville…, et au-dessus de Mézières en feu planait un nuage gris, noir, puis bleu, à reflets rouges, qui se tendait et s’élargissait, semblable au fantôme de la destruction.

Les portes de la ville furent abandonnées, les ponts-levis baissés par les factionnaires éperdus, et les remparts devenus déserts semblaient tristes et désolés au milieu de cette averse de projectiles !… On était aux casemates et personne ne se trouvait là pour donner un ordre, activer la défense, pointer les pièces, faire preuve de sang-froid…

Tout le jour, la ville brûla, et quand vint la nuit, quand on crut pouvoir espérer du soulagement, les détonations devinrent plus vives, plus pressées, et de temps à autre une fusée bleue partant des hauteurs du Bois-Fortant répondait à une fusée lancée des positions de Saint-Laurent.

Une seule batterie française fit son devoir : la batterie du faubourg de Pierre, prenant Romery en enfilade, tira trente ou quarante coups et fut démontée vers deux heures de l’après-midi.

A partir de ce moment, la ville se laissa brûler inerte et passive.

Et c’était vraiment une chose épouvantable à voir que cette malheureuse ville brûlant ainsi, sans se défendre, avec ses grands reflets rouges et les longues flammes de l’incendie qui se lancent au ciel, s’abaissent, se tordent, s’agitent et disparaissent tout à coup un instant dans un tourbillon de fumée noire.

Et toujours les mêmes sifflements, les mêmes détonations, les mêmes écroulements de murailles, tout cela dans une nuit froide, calme et sereine, en face de l’homme en furie, avec des étoiles au firmament, et dans l’air, le reflet blanchâtre de demi-clair de la neige.

Au dedans, spectacle horrible du plus épouvantable cataclysme : les maisons, les rues entières s’effondraient sur elles-mêmes ; les murs encore debout, éventrés par d’énormes projectiles, s’affaissaient comme des géants vaincus ; les rues encombrées, les fils du télégraphe coupés et barrant les passages encore libres, les becs de gaz brisés ou tordus par l’effleurement d’une bombe, le rebondissement de l’éclatement de l’obus sur le pavé, tout cela était magnifique et horrible.

Puis parfois tout se taisait pendant quarante, cinquante secondes ; alors on pouvait voir une ombre affolé, surgissant d’une maison en flammes ou d’un tas de décombres fumants, et se dirigeant bien vite en longeant les maisons, ployée en deux sur elle-même ou derrière les remparts, le seul abri sûr…

Et parfois aussi, interrompant ces rares répits, un long gémissement, le halètement rauque d’un homme étouffé ou brûlant vif, du dernier cri d’angoisse suprême de l’homme à l’agonie…

Soixante habitants périrent ainsi ensevelis sous les décombres, dans les caves de leurs maisons.

Puis les obus tombaient plus vite, les murs s’effondraient toujours, les flammes se ravivaient, les maisons épargnées étaient atteintes avec une infernale adresse.

Quelle nuit ! et quelle aurore !

Enfin, le 1er janvier 1871, à huit heures du matin, le commandant de place fit élever le drapeau blanc sur la citadelle. Les Prussiens, ne le voyant pas, bombardaient toujours. Alors, vers dix heures et demi, trois gardes mobiles, parmi lesquels un clairon et un sous-officier, furent détachés de la lunette de Berthaucourt, et allèrent poser le drapeau de la reddition en avant même de l’avancée, confiée aux francs-tireurs de la première compagnie, commandés par le capitaine Thiéry, dont pas un n’avait quitté son poste périlleux.

Et peu à peu, comme à regret, les coups de canon cessèrent.

Mézières brûla jusqu’au soir.

Et le lendemain, à onze heures, les Prussiens, musiques et fifres en tête, entrèrent dans la ville détruite, trébuchant au milieu de ses décombres.

La vieille cité de Bayard avait reçu plus de six milles obus, et n’avait tiré que cent cinquante coups de canon.

Sources

- Jules Mary L’Homme et son oeuvre, Jules Mazé, Edition le Petit Ardennais 1908 et Edition complétée en 1922 à Paris

- Balade dans les Ardennes, Sur les pas des écrivains : Jules Mary, le grand oublié de l’Ardenne, Marcel Ludwiczak, EditionsAlexandrines

- Hommage des Ardennes au romancier Jules Mary 1851 – 1922, ouvrage réalisé par la famille de Jules Mary

- Argenton et son histoire, Le Cercle d’histoire d’Argenton sur Creuse, Gérard Coulon

- Arthur Rimbaud, Jean-Jacques Lefrère, Editions Fayard

- Blog Gallica, Jules Mary Romanciers populaires du XIX siècle, Roger Musnik

- Les gardes nationaux et les sapeurs-pompiers de Sedan en 1870, Ernest Hupin 1896

- Loges et coulisses, Jules Huret, Editions de la Revue blanche 1901

- Qui êtes-vous ? Annuaire des contemporains Notices biographiques 1924, G. Ruffy

- Fake news et viralité avant Internet Les lapins du Père-Lachaise et autres légendes médiatiques, Roy Pinker, CNRS ÉDITIONS

- Le Courrier artistique et littéraire, Fernand Hué

- Journal Le Temps du 21 septembre 1871

- Le site des Archives du Spectacle

- Archives Départementales des Ardennes à Charleville-Mézières

- Médiathèque Voyelles à Charleville-Mézières