Genèse

Deux versions s’affrontent sur les origines de l’une des plus vieilles industries du pays Ardennais : la clouterie à la main.

La première hypothèse serait que le fondateur de Charleville, Charles de Gonzague, aurait fait venir de Liège, vers 1607, des ouvriers cloutiers ; les apprentis auraient répandu le métier dans les environs.

La seconde hypothèse serait que les origines de la clouterie à la main dans les Ardennes ferait suite au sac de Liège par Charles le téméraire en 1468 ; les premiers cloutiers dans nos Ardennes seraient donc des réfugiés Liégeois.

En échange d’une hospitalité généreusement offerte, les Liégeois apprennent aux Ardennais la fabrication des clous forgés. Naît alors une modeste industrie qui grandira et prospérera au fil des siècles.

Au 15e siècle, la clouterie règne sur toutes les vallées du nord des Ardennes, beaucoup plus rarement sur les plateaux. Sont principalement forgés à la main, des clous à souliers.

La présence de nombreux cloauteux est mentionnée dans un registre de 1554 relatif à un emprunt levé dans la ville de Mézières pour la réparation d’une tour des remparts.

Depuis les derniers siècles du Moyen-Âge, la fabrication des clous à la main a permis de fixer la population.

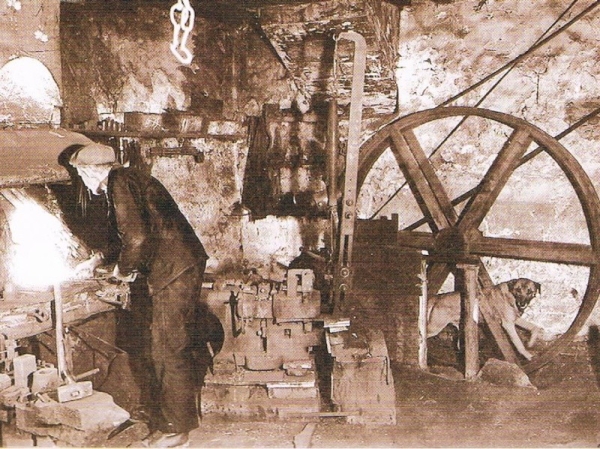

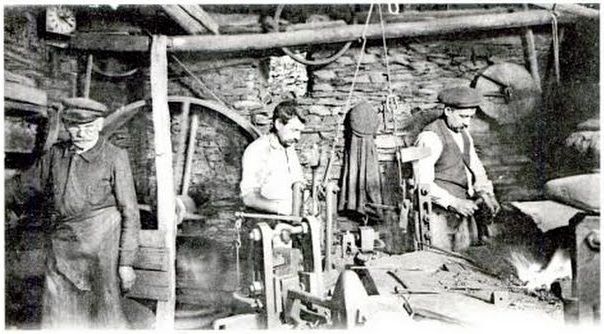

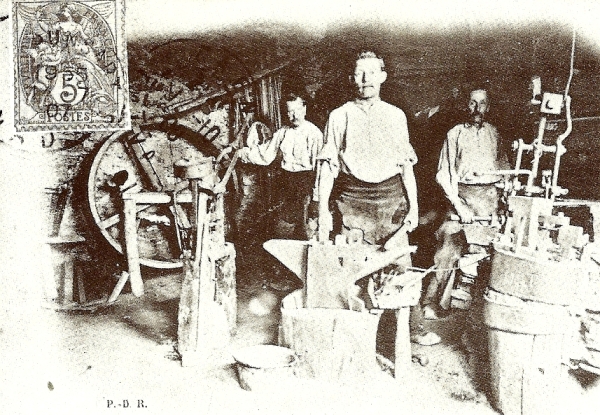

L’atelier

L’atelier de clouterie, aussi appelé boutique, est un appentis souvent adossé à la maison, d’une superficie allant de 10 à 20 m2 environ, aux murs de schistes couvert d’un toit en lourdes plaques d’ardoises supportées par des poutres grossières. Une porte et souvent une petite ouverture non vitrée de 30 cm2, donnent de la lumière et de l’air ; parfois l’existence d’une lucarne sur le toit éclaire davantage l’atelier. En hiver, la porte étant maintenue fermée, l’air y est malsain notamment à cause des gaz de la fumée.

Une boutique comprend une forge, un soufflet, une roue à chien et de l’outillage :

La forge, un ouvrage maçonnique d’environ un mètre de haut, est formée d’une petite cavité garnie de terre grasse dans laquelle on fait se consumer du charbon de bois puis de la houille à partir de la seconde moitié du 19e siècle. À noter que la forge peut compter jusqu’à trois foyers. Au-dessus s’élève une petite cheminée.

Près de la porte se trouve le soufflet, supporté par une petite maçonnerie d’une hauteur de 80 cm, adossée à l’autre pan de mur et sur laquelle repose la buse et la tuyère.

Dans les débuts de la clouterie, le soufflet à double flasque est actionné au pied via une branloire en bois ou camperche. Le cloutier pédale uniquement du pied gauche et de façon oblique ce qui, à la longue, déforme sa jambe et le rend bancal. Lorsque la boutique est partagée avec d’autres cloutiers, chacun peut se reposer à tour de rôle pendant une heure. Dans certains villages, le soufflet est tiré par une chaîne à mains.

Il existe d’autres systèmes utilisant de petits ventilateurs dont le mouvement est commandé par la chute ralentie d’un poids ; le mouvement même du ventilateur freine cette chute. Toutes les deux heures environ, le poids est remonté jusqu’au sommet de la maison, une manipulation qui prend quand même dix minutes. Parfois un jeu d’engrenages permet de décupler la force de la pesanteur. Ce système existera encore en 1914 à Hautes-Rivières.

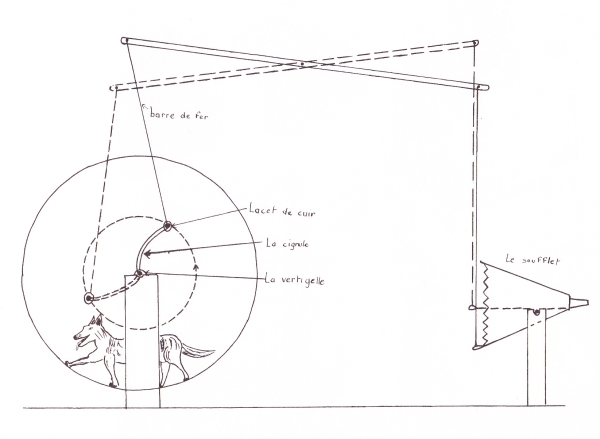

Mais le plus répandu des systèmes de soufflerie et le plus populaire est bien celui de la roue à chien. La roue porte sur un bout de son axe une manivelle qui, à un moment de sa rotation, comprime le soufflet et, à l’autre, le détend au moyen d’un contrepoids.

Un des éléments moteur dans une clouterie est le chien. Moteur à puces, moteur à poils, les chiens de toutes races travaillent à la boutique, généralement en binôme ; ils cavalent dans une roue à chien qui actionne le soufflet.

Un témoignage dans « L’Histoire de Gespunsart » de Monseigneur Péchenard, prouve qu’au 18e et début du 19e siècle, les très jeunes enfants de Gespunsart actionnaient les soufflets des boutiques de cloutiers. « Les chiens auraient, donc, libéré les enfants d’un travail très pénible ».

La roue à chien est un élément spectaculaire de la boutique resté très populaire dans nos Ardennes. Son mécanisme est des plus rudimentaire :

- la roue en elle-même n’excède généralement pas les trois mètres de diamètre ;

- l’axe de ladite roue repose dans des encoches en triangle pratiquées au sommet de deux bûches enfoncées dans le sol ;

- la vertigelle, une pièce de fer recourbée et clouée au-dessus, empêche l’axe de sortir de l’encoche ;

- une sorte de manivelle de forme recourbée appelée cignule est fixée sur l’une des extrémités de l’axe qu’elle relie à un lacet de cuir ; son « rôle est de transformer le mouvement de rotation en mouvement de va-et-vient, transmis au soufflet par une longue perche servant de balancier. » René Robinet : Études Ardennaises Numéro 25 d’avril 1961 – Métiers d’autrefois.

co-auteur de « La vie des cloutiers ardennais au XIXe siècle »

Les chiens se relaient à tour de rôle dans la roue, généralement à chaque demi-heure, au son de l’horloge du clocher de l’église. Très intelligents, ils reconnaissent aussi leur tour de travail d’après les gestes ou les mots de leur maître, voire même à certains signaux comme le rythme des coups de marteau ; ils savent également s’arrêter d’eux-mêmes lorsque le foyer menace de brûler le fer !

Seul le temps des amours vient enrayer un peu cette discipline. Dans l’étude « La vie des cloutiers ardennais au 19e siècle », les élèves de Yanny Hureaux rapportent que le fils d’un cloutier devait avec une sorte de manivelle, actionner la roue, le chien ayant « abandonné son travail pour une fugace idylle ! ».

Une autre anecdote :

« Pris de l’envie de folâtrer, le chien prend la porte de la boutique et file par les rues du village. M. (Émile) Renault abandonne la forge, appelle le chien qui se laisse bien approcher de quelques mètres, mais refuse absolument de se laisser prendre. Las de cette poursuite vaine, M. Renault rentre chez lui – une idée lui est venue : « Sors mon habit des dimanches », dit-il à sa femme, et le voici bientôt de nouveau dans la rue, tout endimanché ; il aperçoit le chien, l’appelle, et cette fois-ci, l’animal voyant son maître dans la tenue des jours où on ne travaille pas, se laisse docilement et tout bêtement reprendre. »

René Robinet

Pendant la période la plus florissante de la clouterie à la main, certains villages comptent près de 500 chiens. Yanny Hureaux rapporte dans son article pour « L’Union/L’Ardennais » qu’« en 1880, dans le seul village de Neufmanil triment cinq cents cloutiers et trois cents chiens ! ».

Dans le « Petit Ardennais » du 21 février 1932, Henri Manceau raconte que l’on fit croire à Théophile Gautier, alors en villégiature dans les Ardennes, que Levrezy était une République de chiens savants !

Le chien est un grand sujet de discussion entre cloutier. Chacun enchérit sur la force et l’intelligence de son animal au point parfois de l’encourager à se battre contre un autre chien afin de le prouver.

Pensant ainsi les protéger contre la rage, suite aux dires de colporteurs, les chiens de Warnécourt sont marqués de la « clef de Saint-Hubert » chauffée au rouge.

À chaque propriétaire sa méthode de dressage : parfois, il suffit de mettre le jeune chien dans la roue avec sa mère, puis seul en le stimulant avec une friandise ; parfois, il est dressé à coup de bâton pendant quatre jours et lié dans la roue à l’aide d’un anneau tournant autour du moyeu. Si nécessaire, le cloutier n’hésite pas à stimuler le paresseux avec des jets d’escarbilles brûlantes bien ajustées !

L’ouvrier prend un soin tout particulier de son auxiliaire devenu indispensable : la nuit, le moteur à puces dort au chaud et a droit à un peu de viande contrairement aux enfants du cloutier. Parfois le cloteux va jusqu’à prendre soin de feutrer l’intérieur de la roue avec un drap par exemple, afin que le chien ne se blesse pas les ongles ou les pattes.

Mais lorsque le t’chin à rou (chien à roue) n’a plus la force et la santé d’activer le soufflet de la forge, et qu’il risque de devenir une charge inutile pour le cloutier, ce dernier s’en débarrasse ; nous sommes bien loin de la poésie de Jean-Paul Vaillant dans son roman « Macajotte » sur la vie du chien Fidèle et du cloutier Macajotte. Il n’y avait pas de « sentimentalisme envers les animaux chez les gens accablés par la misère. ».

« Compagnons de misère de leurs misérables maîtres, ceux que l’on nomme les moteurs à puces donnent tout son sens à l’expression « mener une vie de chien ». Dans la chaleur suffocante de la forge, devoir chaque jour, des heures durant, trotter à vive allure dans cette cage qu’est la roue en bois, quel calvaire ! »

Yanny Hureaux

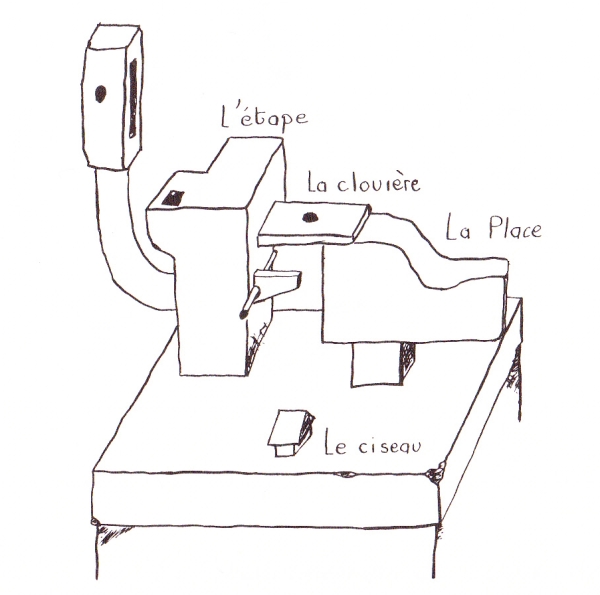

L’outillage

L’outillage est assez rudimentaire. Sur le bloc de bois dur cerclé de fer sont fixés :

- la place (ou l’enclume) où l’on effilait le clou ;

- l’étape où on le redressait et le polissait ;

- le ciseau pour le couper à demi ;

- la clouyère (ou cloutière) où le clou était façonné.

La cloutière est une plaque de fer située à l’extrémité de l’enclume, recouverte d’une table d’acier. Elle est percée d’un ou de plusieurs trous et doit avoir une épaisseur plus petite que la longueur du clou ; les trous sont suffisamment étroits pour ne pas laisser passer facilement la partie supérieure du clou ; - plus tard, l’on utilisera une rabatteuse actionnée au pied par une pédale et qu’un système* élastique compensateur ramènera levée et prête à retomber.

(*constitué d’abord par une perche de bois et plus tard par un ressort à boudin) ;

co-auteur de « La vie des cloutiers ardennais au XIXe siècle »

- le marteau particulier du cloutier est fabriqué par ses soins. Monsieur Renault, petit-fils de cloutier à La Granville, interrogé par René Robinet, précise :

« Lorsque le facteur lui livrait les bottes de fer (longues d’environ 4 mètres), il mettait précieusement de côté les liens, et lorsqu’il possédait un nombre suffisant de ces liens, il les chauffait à blanc et les soudait au marteau jusqu’à en former une masse compacte qui, chauffée et martelée plusieurs fois, finissait par former un marteau ou une clouière. »

Monsieur Jean Clerc apporte quelques éléments complémentaires concernant la forme particulière du marteau :

« Le plan de frappe n’est pas parallèle au manche, la ligne revient vers le manche. Au point de vue mécanique, c’est parfait, aucune perte d’énergie. C’est justement parce qu’il est ainsi calculé que le cloutier peut faire ce geste bref et rapide. D’autre part, comme ce fer-là est un fer assez médiocre, un fer doux, le plan de frappe est recouvert d’une plaque d’acier de deux millimètres d’épaisseur. »

et d’ajouter :

« autre détail, sur le manche était clouée une lamelle de cuir destinée à protéger le pouce contre les étincelles. »

- l’émolette, pince à ramasser le clou qui s’est détaché ;

- la bouterolle ou matrice à manche (sorte d’étampe), pour la tête des clous ronds.

Ces outils sont fabriqués par le maréchal-ferrant puis par le cloutier lui-même. Comme pour le marteau, ce dernier soude de petites bottes de bouts de fer de 5 à 6 mm jusqu’à ce qu’il obtienne des diamètres de 30 à 35 cm. Et lorsque les outils et matrice se déforment au fil de leur utilisation, certains ouvriers les restaurent et les alèsent à nouveau à l’aide d’un foret actionné à l’archet, comme en ont les ouvriers en métaux d’art.

Le fer

La vallée de la Semoy et faite de rochers, de bois et… de fer.

La forêt environnante fournit le charbon de bois en suffisance pour alimenter la forge.

Deux hauts-fourneaux transforment le fer en verges (tiges de métal) : le premier à Phades, le second à Linchamps jusqu’à sa fermeture en 1870.

© Inventaire patrimoine Champagne-Ardennes

Thilay exploite également le minerai mais de bien moindre qualité, obligeant à l’importation depuis la Lorraine, la Suède et le Lancashire par bateau jusqu’à Hautes-Rivières lorsque le niveau de la Semoy le permet ; l’été, le transport s’effectue par voiture ou à dos d’âne.

Vers 1850, les nouvelles routes permettent de relier les villages de la vallée de la Semoy à Nouzon et Charleville facilitant ainsi le transport des matières premières. Cet arrivage important de fer permet de fabriquer des marchandises plus lourdes et remplace la clouterie à la main en crise.

Le clou

Mis au feu, le fer est chauffé à blanc puis forgé sur la place où l’extrémité est étirée et façonnée en pointe. Il est ensuite paré sur l’étape puis à demi coupé sur le ciseau, sans le détacher complètement, en laissant de la matière pour modeler la tête sur la clouyère(cloutière).

Pointe en bas, le clou est inséré dans le trou de la cloutière, trou suffisamment étroit pour ne pas laisser passer facilement sa partie supérieure. D’un mouvement de va-et-vient, il est détaché du reste de la barre de fer, à l’endroit où a été donné le coup de ciseau. À l’aide du marteau, le cloutier rabat sur les bords du trou la partie de métal qui excède de la cloutière et forge ainsi la tête, souvent plate.

Lorsqu’elle doit être ronde, comme dans les clous à souliers, l’ouvrier façonne par étampage en utilisant une bouterolle : une plaque d’acier nommée étampe, présentant sur l’une de ses faces une cavité ayant la forme que doit avoir la tête. L’ouvrier pose cette cavité sur la partie supérieure du clou et d’un coup de marteau frappé sur l’étampe, force le métal à prendre la forme de ladite cavité.

Puis, d’un coup sec donné sur l’extrémité d’une bascule réservée à cet effet, le cloutier éjecte le clou hors de la cloutière qui atterrit dans un vase de tôle appelé darbot ou au sol, sur la terre battue.

Exécuté avec une grande dextérité, le cloutier le plus habile serait capable de faire plusieurs clous en une seule chauffe et arriverait à fabriquer 15 à 20 éléments par minute selon l’enquête de Paul Poiré dans « À travers l’industrie ». Ailleurs, il est généralement cité que le nombre de clous varient de 1 500 à 2 000 par jour.

Une bonne maîtrise est nécessaire : chaque geste, répété pour chaque clou, a sa valeur ; retard ou toute maladresse restreignent la production.

Le nombre de coups de marteau donnés est selon l’espèce de clous et l’habileté du cloutier. Les femmes ayant une plus grande dextérité excellent dans la fabrication des petits clous.

On notera que plus les clous sont gros, moins ils sont payés.

Le quotidien

« Les ouvriers ardennais naissent un marteau à la main » disait un inspecteur de l’enseignement technique.

Pour les Ardennais dont le dur travail de défrichement, d’élevage et de cultures peu rémunératrices ne peut procurer qu’une médiocre et pénible existence, le forgeage de clous est à la fois une ressource nouvelle et une occupation pour les longues journées hivernales.

À la forge, pendant une dizaine d’heures chaque jour, dans la poussière, le vacarme et les pétons, le « clôteux » façonne une grande variété de clous.

Le cloutier et sa famille ont les pires difficultés à vivre rendant le travail de la femme et des enfants d’une absolue nécessité. Lorsque les femmes travaillent aussi dans la boutique, les très jeunes enfants demeurent alors dans des corbeilles en coudrier installées à terre dans un coin. Les enfants « en âge », filles comme garçons, travaillent à la boutique avec des conséquences graves pour leur croissance, ce qui explique que l’on rencontre tant de cloutiers petits, chétifs et difformes.

Les cloutiers se groupent parfois dans le même atelier et par affinités politiques (blancs ou rouges), mais lorsque celles-ci sont panachées cela conduit à des disputent phénoménales dont se régale le voisinage. En dehors de ces disputes, on bavarde autant que l’on frappe, dans une bonne ambiance. On fredonne aussi des refrains en patois ; on se divertit aussi par de joyeuses farces faites aux plus naïfs.

Accomplissant son métier antique avec un simple marteau, l’ouvrier frappe vite, toujours le même nombre de coups par tête de clou. L’attention soutenue plaît à l’Ardennais, peu loquace de nature pendant le labeur.

Le métier de la clouterie n’a pas de statut particulier, pas d’association représentative. La profession n’a pas non plus de saints bien définis : Sainte-Barbe est célébrée à Gernelle et ailleurs, les cloutiers honorent Saint-Éloi puis Sainte-Catherine mais cela ne durera qu’un temps.

Il n’existe pas de chanson ou de conte lié à la profession à part ce poème de Théophile Malicet, « Le chant du cloutier », datant de 1931.

L’enclume sonne clair ! Nos marteaux sont d’accord !

Couche Médor ! Tourne Pirame !

La flamme monte droit, comme une gerbe d’or ;

La tuyère effiloche un vieil épithalame !

Halte Pirame ! À toi Médor !

La flamme grimpe droit comme une gerbe d’or !

Assez Médor ! Vas-y Pirame !

Et chantons, compagnons ; la chanson me rend fort

Le boucher se faire rare, et l’épicier réclame !

À bas, Pirame ! Hop-là Médor !

Vois-tu dans son coin Saint-Éloi qui s’endort !

Laisse, Médor ! Hardi Pirame !

Réveillons-le, mon chien ; tourne rond, tourne encore :

Ils mangeront du pain, les marmots et la femme !

Couchez, Pirame !

À vous Médor !

(Théophile Malicet (1897-1976)

Ouvrier métallurgiste, romancier et poète.

Auteur de « Debout, frères de misère ! »)

« La cadence des mots est celle du marteau sur l’enclume. Le rythme des strophes est celui de la courses des chiens dans la grande roue du soufflet et les commandements du forgeron. Point de tendres et douces lumières, de rêves et de projets sinon celui de gagner le pain des enfants, de la femme. Point d' »églantine de vermeil » cette fois pour ce petit chef-d’œuvre qui sentait trop la boutique, le coke, le fer au feu, la misère et les crottes des chiens. Seulement pour récompense, lors de lectures publiques, une « étincelle de vermeil » dans les yeux humides des ouvriers. »

Jacques Théret – Terres Ardennaises Numéro 118 de mars 2012

La subsistance

Durant l’été, le cloutier s’occupe principalement à cultiver ses champs, à essarter sa part de waibe au printemps pour semer le seigle dans la coupe en automne et le récolter en été. Sa maigre production de seigle sert au pain ou à engraisser son cochon ; il part également pelerles chênes, dont l’écorce est utile à la tannerie.

L’homme rentre frapper du marteau quand l’intempérie le chasse des terres, de l’aube jusqu’au coucher du soleil, comme des centaines de cloutiers qui frappent dur sur l’enclume avec la certitude de lendemains misérables. « Dans cette contrée pauvre de l’Ardenne forestière, cette activité compense les faiblesses des ressources locales et apporte aux habitants des revenus maigres mais indispensables. » (Musée de la métallurgie).

Par souci d’économie, la marmite de potée bout également au feu de forge. Dans les périodes moins malheureuses, les repas sont constitués de pain, de pommes de terre, de quelques légumes comme le chou, navet et carotte, d’un peu de graisse et surtout de café.

Le café est consommé de façon abusive car l’on prétend qu’il désaltère et permet de supporter la chaleur de la forge pendant l’été. Mais ce qui est nommé café n’est qu’un liquide légèrement coloré à la chicorée ou légèrement aromatisé de vrai café, généralement sans sucre ou avec un soupçon de cassonade ou de mélasse.

Il est rapporté qu’en revanche, le pain est de bonne qualité, fait de seigle et de sarrasin cuit au four de la maison. Mais il est progressivement remplacé par du pain au froment dont la consommation augmente, de sorte que lorsque arrive la période de disette, les ressources d’une famille s’épuisent dangereusement.

Quant à la viande, elle disparaît du foyer du cloutier avec les années de récession et le déclin de la clouterie à la main. Même le porc, autrefois si répandu en forêt d’Ardenne, n’est plus que le partage des plus riches ou des professions aisées ; et si le bœuf ou le veau est présent sur la table les jours de fête, il l’est au prix de bien des privations.

La misère

Certains écrits rapportent la pauvreté, parfois extrême, des cloutiers. Selon la formule de Yanny Hureaux : « la misère des cloutiers ardennais était aussi coriace que le fer qu’ils forgeaient. ».

Le cloutier fait partie de la classe des ouvriers les plus malheureux avec un salaire misérable : 1,40 à 1,50 francs par jour avant 1870 ; 2,50 francs avant 1880. Dans un article paru en avril 1961 dans « Études Ardennaises » Maître Schmittel rapporte qu’à l’hiver 1847, le cloutier gagne quotidiennement 1,50 francs alors que le prix du pain est de 50 centimes le kilo.

La clouterie voit ses salaires baisser encore lorsque les fabricants, pour lutter contre la mécanisation anglaise, rognent sur les salaires ou sur le coût de la main-d’œuvre prétextant l’augmentation du prix du fer.

Le quotidien du cloutier et de sa famille se résume à survivre. Pendant longtemps, ils y sont parvenus. Mais cela ne suffit plus et les difficultés s’aggravent lors de la disette et de l’envolée du prix du pain.

La misère des familles de cloutiers est accentuée par les différentes crises économiques (1829-1830, 1837, 1846-1847) : la rareté du pain et le chômage poussent femmes et enfants à s’approvisionner en contre-bande en Belgique, à mendier dans les villes ou à y vendre du bois. Tenaillés par la faim, les cloutiers se révolteront par deux fois contre la concurrence belges exerçant en Ardennes de France.

On retiendra le cas de la période de août 1846 et de début 1847 où les cloutiers subissent un chômage exceptionnel, non pas le chômage saisonnier comme précédemment mais une grave et profonde pénurie de travail.

La forge reste silencieuse ; la détresse du cloutier est extrême.

Les bureaux de bienfaisances tentent d’enrayer cet état de misère en lançant des souscriptions ou des quêtes à domicile. Les communes créent des « Ateliers de Charité ». Mais rien ne parvient à enrayer leur détresse sociale.

Alors, pour nourrir ses très jeunes enfants non en âge de travailler, le cloutier n’a d’autre choix que d’envoyer sa femme mendier dans les rues bourgeoises de Charleville mais cette pratique ne rapporte qu’environ 2,50 francs par semaine… .

La faim, l’alcoolisme, la maladie sont le quotidien du cloutier, puis s’ajoute la vieillesse.

« Quant aux accidents de travail, ils appellent une misère plus noire encore que la boutique enfumée, dégoulinante de crasse et de sueur ! »

Yanny Hureaux

Le logement

Bâti en pierre et couvert d’ardoise, le logement du cloutier est généralement composé du seul rez-de-chaussée. Il est partagé en deux pièces : la première habituellement saine et éclairée d’une fenêtre, la seconde en revanche… .

Cette seconde pièce de taille bien plus modeste, souvent sans lumière, est triste, humide et malsaine. C’est pourtant dans celle-ci que dort toute la famille du cloutier, avec chiens et tout autre animal (chèvre, porc, etc).

Tous ces facteurs d’insalubrité contribuent à diverses maladies qui atteignent principalement les enfants en bas-âges.

Faute de draps, le coucher de la famille n’est constitué que de paille ou de feuillage, mal aéré et rarement renouvelés. La couche est insalubre et incommode car enfermée dans une sorte d’armoire ouverte seulement à l’avant.

L’habillement

Le cloutier travaille en costume de coutil ou de toile. Contre les pétons (paillettes de métal en fusion) il se protège avec une bannette en cuir souple de mouton ou en peau de chèvre tannée par lui-même, se chausse de gros sabots tout en bois garnis et des Waguettes, des bandes de cuir autour des mollets.

Ses vêtements sont très ordinaires ; il s’agit des mêmes que ceux qu’il porte pour travailler : une chemise, un pantalon de toile et des sabots. S’ils sont suffisants dans la boutique, il ne protègent pas contre le froid, l’humidité et les brusques variation de température au dehors. Quel que soit la météo, le cloutier sort toujours bras-nus pendant sa pause déjeûner et autres besoins.

De plus, les conditions de travail déplorables dans la boutique, souvent trop petite, mal aérée et éclairée, avec les excrétions des chiens qui séjournent trop longtemps sur le sol, aggravent l’odeur ambiante qui imprègne jusqu’aux vêtements.

Les cloutières sont tout autant négligées : leurs vêtements sont simples et légers, laissant souvent les jambes nues ; beaucoup ne portent pas de chaussure de tout l’été. Toutes aussi insouciantes que les hommes, elles sortent de la clouterie trop peu couvertes et s’exposent aux maladies résultant d’un changement brutal de température élevée à l’intérieur à une atmosphère froide et humide à l’extérieur.

Reste le dimanche ou les jours de fêtes pour faire preuve d’un peu de coquetterie, les robes remplaçant les jupons cours, l’ensemble propre, simple mais sans élégance. Quant à l’homme, il revêt simplement une veste ou une blouse et se coiffe d’un chapeau rond.

La santé

Par leur métier de clouterie, les ouvriers deviennent infirmes bien avant la vieillesse.

Assez souvent, la soufflerie les rend bancals : Le cloutier pédale uniquement du pied gauche et de façon oblique ce qui, à la longue, déforme sa jambe. Lorsque la boutique est partagée avec d’autres cloutiers, chacun peut se reposer à tour de rôle pendant une heure.

Dans son étude « Des conditions hygiéniques des ouvriers cloutiers et ferronniers dans l’Ardenne française », le Docteur Masson remarque chez les cloutiers, une jambe gauche plus élevée que la droite ; le tronc penché de ce côté et le poids du corps, s’inclinant dans ce sens, courbe la jambe correspondante ; ils boitent donc presque toujours.

Les mains sont déformées, la droite surtout, disposée de telle manière que les doigts sont déviés vers l’intérieur, de façon à former un angle avec le métacarpe et à ne pas permettre d’opposer l’un à l’autre, l’index et le pouce. Une infirmité fréquemment rencontrée est la contraction des doigts, voire de la main, ne permettant pas de les étendre, ni de les ouvrir.

On notera les conditions de travail déplorables : odeur infecte, humidité, absence de renouvellement de l’air dans les ateliers. Tout ceci explique en partie, de nombreuses maladies comme l’ophtalmie causée par la lumière ardente du feu de forge, par l’éclat vif et fugace du fer rouge, par la finesse des objets que fabrique l’ouvrier et la fixité de son regard sur ces mêmes objets ; le coryza et les affections rhumatismales et catarrhales dues aux brusques variations de température ; l’amaurose (cécité) et la surdité.

À tout cela, on ajoutera les affections du foie résultant de secousses continuelles de l’action du marteau sur l’enclume, aux pressions diverses qu’endure cet organe pendant le travail conduisant à l’engorgement, la dégénérescence, l’hydropisie (œdème) puis la mort.

Le langage

La langue populaire reflète le métier dans ses expressions imagées :

- Une situation embrouillée ou une mauvaise affaire s’appelle « une boutique à t’chin », c’est à dire à chien ;

- D’un cloutier éméché, on dit qu’il a « reporté les clous » car souvent le cloutier, au retour de ses livraisons, boit plus que de raison.

Le facteur de clou

L’approvisionnement en fer et l’enlèvement de la production est le point noir de l’activité du cloutier analphabète. Pendant la grande période de production manuelle, aucun n’est « à son compte », tous dépendent d’un intermédiaire pour l’achat du fer et la revente de la production.

Les cloutiers travaillent pour des maisons de Charleville, par le biais de commanditaires appelés facteurs. Ils sont des agents agréés par les négociants de Charleville, moyennant une commission qu’ils prélèvent sur la main-d’œuvre. Mais ladite commission n’étant fixée par aucun tarif, il arrive que les facteurs abusent de la situation au détriment du cloutier.

Celui-ci confie à chaque ouvrier une provision de bottes de fer de 25 kg l’une et le cloutier doit lui remettre 20 kg de clous par botte. Le supplément (défalcation faite des déchets) est le boni de l’ouvrier. Avec, il fabrique parfois des clous que le facteur lui achète en lui payant le prix du fer et la façon.

Le facteur impose son prix au cloutier et la rémunération varie de 36 à 80 francs les 100 kg. Si ce dernier refuse l’offre, le facteur le prive non seulement de débouchés mais aussi de matières premières.

Chaque samedi ou dimanche matin, on livre les clous au facteur qui amène le fer pour la semaine suivante et paie alors en argent ou parfois, comme à Thilay, en nature.

Le facteur livre ensuite à Charleville, soit par voiture, soit à dos d’âne (à Haulmé), soit par bateau.

La révolte

Ces conditions d’existence poussent le cloutier à la révolte par deux fois :

La première, la Révolution des Baliveaux en juin 1835 agite toute l’Ardenne forestière, pour la sauvegarde du droit à couper les baliveaux de la nouvelle coupe et de sarter comme par le passé. Quelques incidents avec l’armée conduisent six meneurs devant la Cour d’Assises des Ardennes qui les acquitte. Quant à l’Administration, elle cède face aux revendications des cloutiers.

La seconde, plus importante, est l’émeute de la Semoy en 1847 où les difficultés économiques opposent cloutiers Français et Belges. Vingt cloutiers sont présentés aux Assises le 23 avril 1847. Face aux témoignages de misère extrême, la justice ne juge pas nécessaire de réprimer les crimes reprochés et acquitte tous les accusés.

Voici, ci-dessous, un extrait du récit de Maître Schmittel sur la révolte de 1847 : extrait repris dans le livre « La Vie des cloutiers au 19e siècle », étude des élèves de 1èreB1 du lycée Monge de Charleville-Mézières, sous la direction de leur professeur, l’historien Yanny Hureaux.

« Le 17 février, au soir, le tambour bat à Thilay. Demain à 6 heures, rassemblement afin de chasser les ouvriers belges.

Le 18, à l’heure prévue, un attroupement considérable se forme devant la porte du Maire (qui la veille avait été de porte en porte exhorter les gens au calme). On lui demande la caisse du Tambour de la Garde Nationale, il refuse, mais pendant qu’on l’occupe à parlementer, on la prend derrière son dos.

L’émeute remonte vers les Hautes-Rivières. Elle se grossit des gens de Naux et de Nohan, guidés aussi par les tambours de la Garde nationale. Une étoffe tricolore nouée autour d’un bâton sert de signe de ralliement. 200 personnes armées de bâtons arrivent dans cet équipage à Hautes-Rivières.

Il est bien évident que les ouvriers belges, prévenus souvent par des parents français, de la marche de la troupe, n’avaient pas attendu l’arrivée de leurs ennemis, ils avaient tant bien que mal mis à l’abri leurs outils, leur vaisselle, leur fer et avaient pris le large !

Les gens des Rivières se joignent à la troupe et là se passe un incident curieux : Pierre Papier, de Naux, dit « Lafayette », sort des rangs, harangue la foule, lui recommande de respecter les propriétés et les outils, prête personnellement et fait prêter serment de fidélité à la Charte et aux lois du Royaume, et la destruction commence. Elle se bornera d’ailleurs au renversement des blocs de travail, partout où l’on sait que les belges travaillent. Des menaces sont proférées à l’égard des propriétaires qui les hébergent.

Après avoir visité Failloué et Sorendal, l’émeute se dirige vers Gespunsart, toujours précédée des tambours et des drapeaux. Le Maire essaie d’endiguer le mouvement, mais on passe outre et on atteint Rogissart. 117 blocs sont arrachés et renversés, roulés hors des maisons.

Cependant, la gendarmerie de Mézières et de Charleville informée, s’est mise en route, elle arrive en vue de Gespunsart vers 4h30. À sa vue, la troupe s’égaille dans les bois et se replie vers les Hautes-Rivières. Les gendarmes poursuivent, parviennent à saisir 6 personnes, qu’ils confient au garde-champêtre et à 3 douaniers. Ceux-ci les ramènent jusqu’à Gespunsart pour se trouver en face d’un attroupement de plus de 600 personnes et ils n’ont plus qu’à relâcher leurs prisonniers.

Le 19 se passera sans incident, et sous la protection d’un poste de gendarmes, les belges reviennent au travail.

Le 20, en soirée, deux personnes se présentent à Braux, et de maison en maison convient les ouvriers à se réunir pour chasser définitivement les Belges.

Le 21 à 9 heures, rassemblement au son des tambours. Une centaine de personnes arrive à Thilay pour entraîner les habitants. Le Maire ceint son écharpe, s’oppose à l’attroupement et obtient le calme. La troupe se transporte alors à Hautes-Rivières où le poste de gendarmes la contient. L’adjoint au Maire intervient et promet que les Belges seront chassés. Et l’affaire prend fin sur la menace que si l’autorité municipale ne tient pas ses promesses « Les belges seront crucifiés sur leur bloc ».

Dans son livre « L’Histoire de Gespunsart » Monseigneur Péchenard écrit au sujet des révoltes de 1847 :

« Suivant un vieil usage, les ouvriers belges venaient chaque jour fabriquer des clous dans les villages français, voisins de la frontière, où ils trouvaient plus de facilités pour l’écoulement de leurs produits. Mais lorsque la crise industrielle commença à se faire sentir, les ouvriers français, qui voyaient chaque jour diminuer leurs ressources, regardèrent de mauvais œil ces étrangers, qui franchissaient chaque matin la frontière pour venir leur faire concurrence jusque dans leurs propres ateliers, et qui, le soir, regagnaient leurs demeures chargés de provisions.

Bientôt la colère grandissante avec la misère, un sourd murmure, précurseur de l’orage, s’éleva de toutes parts, les villages intéressés s’animèrent mutuellement ; et un matin, au mois de février 1847, une émeute menaçante éclata sur les bords de la Semoy. Les habitants des Hautes-Rivières, armés de toutes sortes d’ustensile, tombent furieux sur les Belges occupés dans les clouteries de Failloué et de Sorendal, les jettent hors des ateliers, les poursuivent et les contraignent à repasser la frontière.

Puis, entraînés par la passion, ils gravissent la montagne au nombre de plusieurs centaines, le drapeau en tête, et chantant des airs patriotiques. Bientôt ils apparaissent sur les hauteurs qui dominent Gespunsart.

En un instant tous les ouvriers sont sur pied, ils accueillent les émeutiers comme des frères, et la bande, toujours grossissante, se précipite aux cris de « Vive le Roi! » sur le hameau de Rogissart.

Toutes les boutiques sont envahies, cent cinquante blocs sont arrachés et jetés sur la rue, les soufflets sont crevés, les outils volent en l’air, les ouvriers belges, impuissants contre cette fureur, sont traqués comme des bêtes fauves, et les propriétaires des clouteries sont menacés des plus mauvais traitements, s’ils continuent à recevoir des étrangers. »

Le déclin

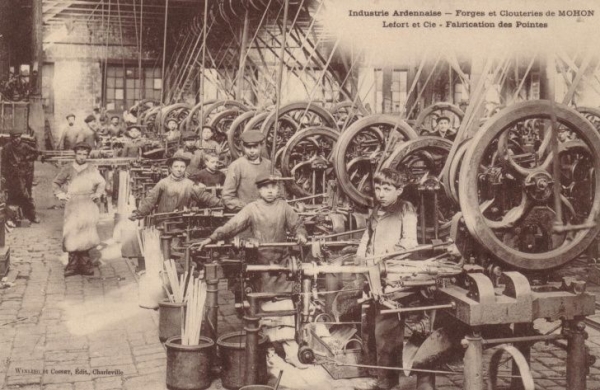

La révolution industrielle entraîne la fin des cloutiers à la main.

Une cloutière mécanique pour clous à souliers est importée d’Angleterre en 1827 et fait une sévère concurrence à la clouterie à la main.

© Monique de Bohan (Belgique)

La clouterie à semelle disparaît mais quelques ouvriers en font encore pour eux car, disent-ils :

« ceux forgés mécaniquement ne durent pas aux pieds d’un marcheur ; la tête en est creuse et tombe en couronne dès que le sommet s’use tandis que les ouvriers à main frappent des clous massifs, pleins de fer qui ne tombent qu’avec le cuir. ».

Commence alors vers 1830, la fabrication des clous à cheval. De facture très rudimentaire au départ, les cloutiers atteignent la perfection vers 1850.

Le petit forgeur de clou a un métier que les machines n’ont pas totalement aboli ; il reste bon nombre de types de clou non réalisables mécaniquement. La main savante du cloutier « laisse au fer toute sa force que le rude choc des machines diminue ».

La clouterie est à son apogée de 1860 à 1870 au point de compter dans certains villages, jusqu’au deux tiers de la population occupée à ce métier. Le village de Gespunsart est celui comptant le plus de cloutier au 19e siècle, c’est dans ce même village que l’on retrouve les derniers clôteux du pays comme Léon Barré dit « le Popomme » dont la clouterie fut même reconstituée en 1933 par « l’Économie Sanitaire » à la foire de Charleville.

Les clous à cheval suivent la même évolution que les clous à souliers : vers 1880, un nouveau clou venant de Norvège, fabriqué mécaniquement, tout effilé et blanchi, apparaît et en très peu d’année, réduit à néant la clouterie à la main.

Alors que la clouterie à la main se meurt, d’autres activités apparaissent dans la boutique du cloutier comme la petite quincaillerie, d’abord à usage personnel (tisonniers, crochets, clenches, etc) puis à usage commercial.

La clouterie disparaît de façon progressive soit avant 1860 comme à Nouzonville, soit à partir de cette date comme à Revin, généralement entre 1880 et 1890. Après cette période elle subsiste encore de façon très épisodique dans de rares localités grâce à de très vieux cloutiers obstinés (Bohan, Gespunsart et Thilay). On notera encore de rares commandes de clous à la main après 1918 (Marine et gros spécimens).

Mais ces courtes reprises sont dues plutôt aux difficultés d’après-guerre : réapprovisionnement, carence des ateliers mécaniques, besoins pressants pour la reconstruction et plus tard, au marasme industriel, les commandes étant trop modestes pour être effectuées à la machine.

Cette brève période embellit l’agonie du métier qui meurt car le cloutier ne forme plus d’apprenti et le temps est proche où aucun feu de forge ne rougeoiera dès l’aube.

La mécanisation concurrence mortellement les cloutiers à la main de l’Ardenne forestière. Elle entraîne un déclin inéluctable de la pratique manuelle et le regroupement de la production dans les usines mécanisées ainsi qu’un transfert de la main-d’œuvre vers la boulonnerie.

Tentant de fuir l’affreuse misère qui se profile pour sa famille, le cloutier quitte sa boutique pour se transformer en ouvrier d’usine.

Remarquables forgerons, les cloutiers, chassés par la révolution industrielle, sont devenus dès la fin du 19e siècle, des ouvriers dans des entreprises métallurgiques ardennaises de plus ou moins grande importance.

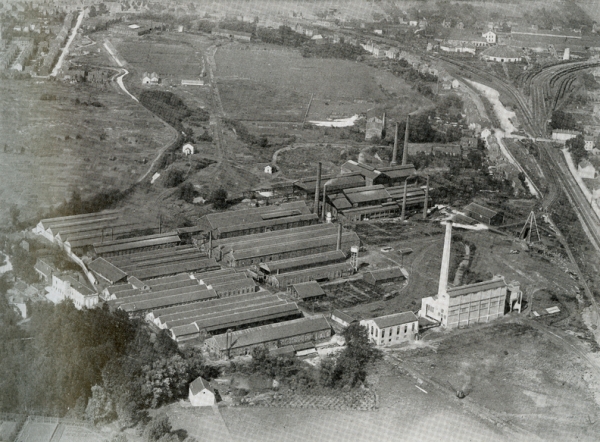

La mécanisation

On retrouve la clouterie mécanique dans les grandes usines telles que Gailly, Rheinart à Charleville, et dans les établissements de la « Société des Forges et Clouteries réunies de Mohon », Lefort et Cie. Cette dernière est la plus importante des Ardennes, la seule qui s’expose à Nancy.

La « Société des Forges et Clouteries réunies de Mohon » possède quatorze usines dans lesquelles se retrouvent tous les genres de fabrication se rapportant à la clouterie. 25 000 tonnes d’acier sont nécessaires aux diverses fabrications de la société à l’usine dite « la forge » à Mohon.

Le clou fondu a vaincu le clou forgé.

Aujourd’hui, pour retrouver ce passé dont il ne reste presque rien, il nous faut nous rendre à Bogny-sur-Meuse, au Musée de la Métallurgie Ardennaise.

« Situé à Bogny-sur-Meuse, au cœur du pays du fer et de la forêt, ce musée unique est un lieu incontournable où vous pourrez découvrir la longue et étonnante histoire du travail du fer, depuis les derniers siècles du Moyen-Âge, dans le département des Ardennes.

Musée de la Métallurgie

Installé dans un bâtiment industriel emblématique, face aux célèbres rochers des Quatre Fils Aymon, le Musée de la Métallurgie Ardennaise présente d’une manière vivante et originale (films, animations audiovisuelles, abondante iconographie commentée, maquettes interactives, audioguide, parcours sensoriel) les différentes activités qui ont fait la force et la renommée de cette métallurgie de transformation. Machines, outils et produits fabriqués permettent d’entrer pleinement dans les boutiques, les usines et les ateliers, et d’y imaginer les hommes, les femmes et les enfants au travail. Est restituée aussi avec chaleur la vie des ouvriers, et sont évoqués des patrons aux origines modestes qui ont réussi, le paternalisme, le syndicalisme, les luttes sociales, et l’implantation du socialisme grâce au communard Jean-Baptiste Clément. »

Lieu de mémoire incontournable.

Remerciements

Nos plus chaleureux remerciements sont adressés à Monsieur Jean Clerc qui, une fois encore, nous a offert de précieuses informations et la possibilité de photographier quelques outils de sa collection.

Nos sincères remerciements également à Terres Ardennaises ainsi qu’à la Société d’Histoire des Ardennes qui a pris soin de numériser un document devenu indisponible.

Nos remerciements également à toutes nos sources, Françaises et Belges, pour le travail déjà accompli et qui nous a permis de boucler cette étude.

Sources

La vie des cloutiers Ardennais au XIXesiècle, l’exemple de Gespunsart : étude de la classe de 1èreB1 (année 82/83) du lycée Monge de Charleville-Mézières, dirigée par leur professeur et historien Yanny Hureaux.

Livre « coup de cœur », fruit d’une année de recherches passionnées. Outre sa qualité, cette étude se distingue par la richesse des souvenirs et émotions des derniers témoins rencontrés rendant l’ouvrage très humain. D’une certaine façon, les Torés auront réussi une nouvelle fois à transmettre la mémoire de la clouterie à la main et ces élèves en sont un excellent relais.

Note sur la clouterie à Aiglemont et La Granville de René Robinet. Études Ardennaises Numéro 25 – avril 1961 – Métiers d’autrefois (Société d’Histoire des Ardennes).

Enquête sur la clouterie à la main dans les Ardennes Françaises par Jean Rogissart, Instituteur à Nouzonville-la-Cachette.

Les cloutiers de la Semoy, de Didier Bigorgne (Terres Ardennaises – Hors-série de décembre 1991).

Compte rendu des travaux du congrès ouvrier régional tenu à Reims les 20, 21 et 22 mai 1893.

Bulletin de la Société de géographie de Lille.

Jean-Baptiste des Hautes-Rivières, un petit Ardennais du XIXe siècle, de Jacques Théret et de Françoise Canivet.

L’Union/L’Ardennais : Chemin faisant / Le moteur à puces, de Yanny Hureaux.

L’œuvre de reconstitution et la solidarité française : dans les régions dévastées.

L’Humanité : journal socialiste quotidien : Les cloutiers du Forez (Loire).

L’Essor économique de la Lorraine, rapport général sur l’Exposition internationale de l’Est de la France, Nancy, 1909, par Louis Laffitte.

Revue d’Ardenne & d’Argonne : scientifique, historique, littéraire et artistique / publiée par la Société d’études ardennaises « La Bruyère ».

Traité élémentaire d’hygiène privée et publique, par A. Becquerel, 3e édition avec additions et bibliographie, par le Dr E. Beaugrand.

Inventaire patrimoine Champagne-Ardennes : Clouteries – Linchamps – Usine métallurgique.

Le dur temps des cloutiers ardennais, de l’association Ardennes à Paris.

Théophile Malicet, Terres Ardennaises numéro 118 de mars 2012.

Le peuple des ateliers : les artisans du XIXe siècle, de Jean-Michel Gourden.

St-Hubert, guérisseur de la rage de l’homme et des animaux, de Hervé Bazin.

Historique de la métallurgie dans les Ardennes.

La France industrielle, de Paul Poiré.

À travers l’industrie, de Paul Poiré.

Pour aller plus loin :

Musée de la Métallurgie à Bogny-sur-Meuse ; une visite incontournable.

Musée de la mine et la clouterie en Belgique.

1847 – De la Semoy à la Goutelle – La révolte des cloutiers, de Jeanne Parizel-Barré et Yvette Barré-Barteaux.

Debout frères de misère, de Théophile Malicet.

Macajotte, de Jean-Paul Vaillant.

Histoire chronique de Nouzonville, de Théophile Malicet.